学問所通信 特集コーナー

第30回 栄養学の歴史 ~その3 ビタミン発見偏~

ビタミンについては

第14回 食肉の栄養 -ビタミン編-

もご参考ください。

未知なる栄養素であったビタミンの発見に端緒を開いたのは、

アメリカ人科学者エルマー・マッカラムです。

マッカラムは動物実験に初めて「マウス」を導入します。

周囲の大反対を押し切っての英断でした。

それまでは牛や犬などが動物実験に使われていましたが、

これらは、寿命も長く、必要な飼料の量も多く、結果を得られるのに

時間がかかるのが難点でした。

マウスは、短期間で成長し、子供もたくさん産みます。

飼料中の栄養素に対する反応も早く、実験が大きく進むことになりました。

このおかげで、彼は栄養学において輝かしい業績をのこします。

どんなことにも、パイオニアとなるひとは一味違いますね^^

ビタミンAの発見

1912年 彼はマウスに与える飼料の中の「脂肪」になにかあることに気づきます。それまでは植物性であれ、動物性であれ、「脂肪」は「脂肪」でした。

マウスの飼料中の脂肪が「バター」か「卵の黄身」の場合は、ネズミは健康に育ちました。

脂肪が「ラード」や「オリーブオイル」の場合は、ネズミは失明し、やがて死んでしました。

マッカラムはこのバターや卵の黄身の脂肪に含まれていて、ラードやオリーブオイルに含まれていないものの抽出に成功しました。

そして、そのあるものをオリーブオイルにまぜて、

マウスに与えたところ、マウスは元気に生き続けました。

マッカラムはこのあるものに、脂溶性因子Aと名付けました。

【脂溶性】、【因子A】でピンときたら、さすがです。

そう、これはのちに「ビタミンA」と名付けられました。

ビタミンAは脂溶性ですよね。脂溶性因子AがビタミンAと呼ばれるようになったのは、もう少しあとのことです。

マッカラムの弟子であるスティーンボックは、ニンジンやサツマイモなどの黄色抽出液に

脂溶性因子Aと同じ効果があることを発見します。

スティーンボックはラットの成長維持と眼疾患の改善について調べていました。

そこで

・ニンジンやサツマイモのような黄色の植物の抽出液は有効

・ジャガイモなどの白色植物の抽出液は無効

・テンサイの根などの赤色植物の抽出液は無効

ということが分かりました。

そのため、脂溶性因子Aは黄色だろうと考えました。

ただひとつ、疑問がのこりました。

肝臓からの抽出液にも脂溶性因子Aと同じ効果が認められました。

しかしながら、この抽出液は無色だったのです。

それからようやく10年ほどたって

この疑問に答えをだしたのはケンブリッジ大学の生化学者ムーアです。

(このころにはすでにビタミンAと呼ばれるようになっていました)

彼はビタミンAには黄色のものと無色のがあるのではと考えました。

彼はニンジンから黄色の化合物カロテンを取り出すことに成功しました。

ムーアはこのビタミンA(カロテン)を

ふんだんにあたえたラット群と与えないラット群の肝臓を分析し、

無色のビタミンAを抽出しました。

その後、スイスの有機化学者ケラーによって、ビタミンAの構造が決定されました。

ビタミンAの構造について

この時点で

黄色植物などに多く含まれるβカロテンは

α-、γ-カロテンやクリプトキサンチンは「プロビタミンA」と呼ばれます。

ビタミンAになるまえの物質(前駆体)という意味です。

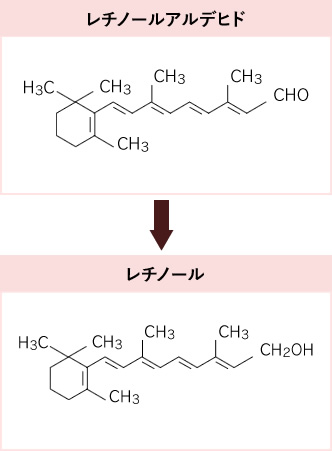

ビタミンAは腸管粘膜でレチナールアルデヒドに変えられ、

レチナールアルデヒドは、レチノールとなり、脂肪といっしょにキロミクロンに取り込まれ、全身の細胞で利用されます。レチノールアルデヒドは

網膜の光感受性のオプシンと結合することで、ロドプシンやヨードプシンを形成します。

ロドプシンは夜間視力に影響を及ぼします。

そのため、ビタミンAが欠乏すると、夜盲症をひきおこします。

さらに欠乏が続くと、眼球乾燥(xerophthalmia)をひきおこし、完全失明となります。

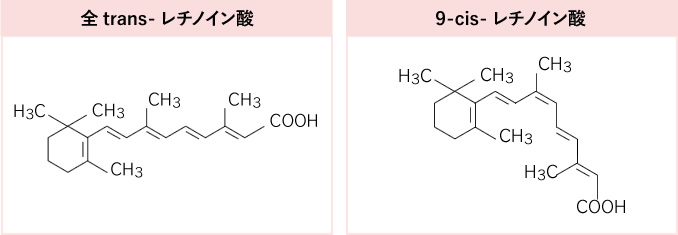

またプロビタミンAからはレチノイン酸も合成されます。

レチノイン酸は細胞の分化と代謝の調節を担います。

ビタミンAが不足すると、免疫細胞の分化がよわり、感染症にかかりやすくなります。

(こことっても大事)

ビタミンDの発見

前回の学問所通信で取り上げた壊血病、ペラグラ、脚気に加えて、「くる病」という難病があります。

くる病はビタミンD欠乏症であり、骨が十分に形成されず、湾曲や変形が起きます。ビタミンD、とくにビタミンD3は、紫外線を浴びることで、人間の肌においてコレステロールから合成されます。

このくる病とビタミンDの発見においても長く暗い歴史が繰り広げられます。

紀元前5世紀にはヘロドトスが、くる病と思われる病気の記述を残しています。

ペルシアとエジプトの戦争ででた戦没者の頭蓋骨を調べました。

ペルシア人の頭蓋骨は軽く打つだけで、砕け散ります。

エジプト人の頭蓋骨は少々のことでは壊れません。

ヘロドトスは、ペルシア人はターバンをかぶっているせいであろうと意見を残しました。

19世紀になり「くる病」の治療が発見!

17世紀になるとイギリスではくる病が蔓延します。

イギリスでは産業革命により空が煤煙に覆われ、紫外線がさえぎられてしまいました。

そもそも雨の多い地域で日光が少ないところですものね。

余談ですが、すこし日光がさすと、イギリス人たちは、日光浴をします。

そして、マダムたちは「HOT(暑い)」とのたまいます。

そんな環境下で、若者たちの間の体格(骨格)が劣悪になってしまいました。

骨はリン酸カルシウムからできていることがわかったため、くる病を

カルシウムとリン酸入りの食事で治そうという試みが起きました。

しかしこれは失敗します。

19世紀になって、フランス人医師トルソーが、

くる病は、太陽の不足が重要であり、タラ肝脂によって治癒できることを発見しました。

くる病も他の難病と同様、病原菌の仕業ではなく、なんらかの不明な栄養素が欠乏することが

原因であることが分かってきたのです。

ちなみにタラ肝脂は、くる病に有効と認められ、工場で大量生産されるようになりました。

同時に紫外線照射も治療に使われだしました。

マッカラムによりビタミンDの特定

そしてようやく1922年、このくる病を引き起こす因子が特定されました。

マッカラムが再度登場です。

マッカラムはビタミンAを発見する過程で、タラ肝油を調べていました。

ビタミンAは酵素によって酸化されると破壊されてしまいます。

マッカラムは酵素によって、タラ肝油のビタミンAを壊してみます。

その残った成分には、なんとくる病に有効な働きがのこったままでした。

偶然の発見でした。

マッカラムはそれに「脂溶性因子D」と名付けました。

脂溶性因子DはのちにビタミンDと呼ばれるようになりました。

マッカラムはしかも、動物に紫外線をあたえると、肝臓にビタミンDが増えることを確認します。

私たちがいまでこそ知っている、日光浴をするとビタミンDが合成されることを発見したのです。

めでたしめでたしですね。

ビタミンDの構造について

ちなみに、ビタミンDにはビタミンD3とビタミンD2があります。

動物性のビタミンDはビタミンD3です。

ビタミンD3について、すこし詳しくみていきます。

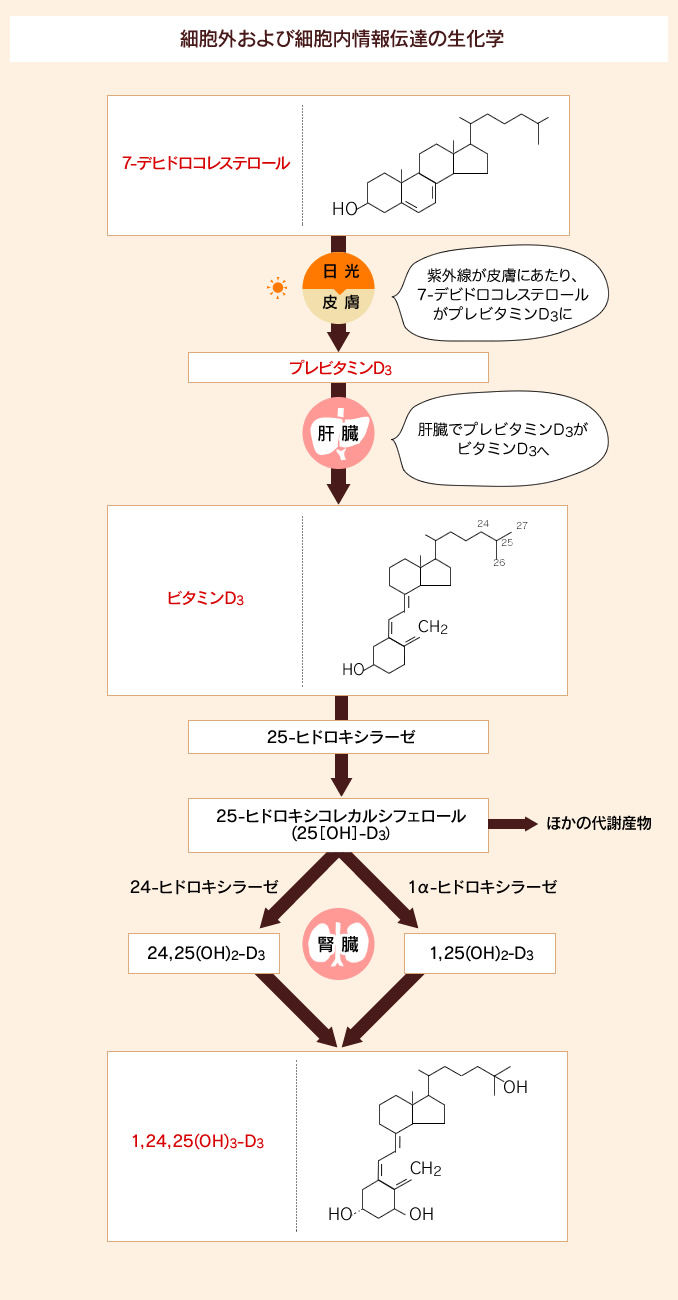

体内のコレステロールの一部は、7-デヒドロコレステロールに変換されます。

7-デヒドロコレステロールは、プロビタミンD3(プレじゃない) ともよばれます。

日光により紫外線があたると、7-デヒドロコレステロールのB環(コレステロールの左から2番目の環)がパカッとひらき、プレビタミンD3となり、肝臓で、ビタミンD3となります。

ちなみに椎茸などでもビタミンDが合成できます。 これはビタミンD2です。

ビタミンD2の前駆物質であるエルゴステロール(プロビタミンD2)がしいたけには多く含有されています。

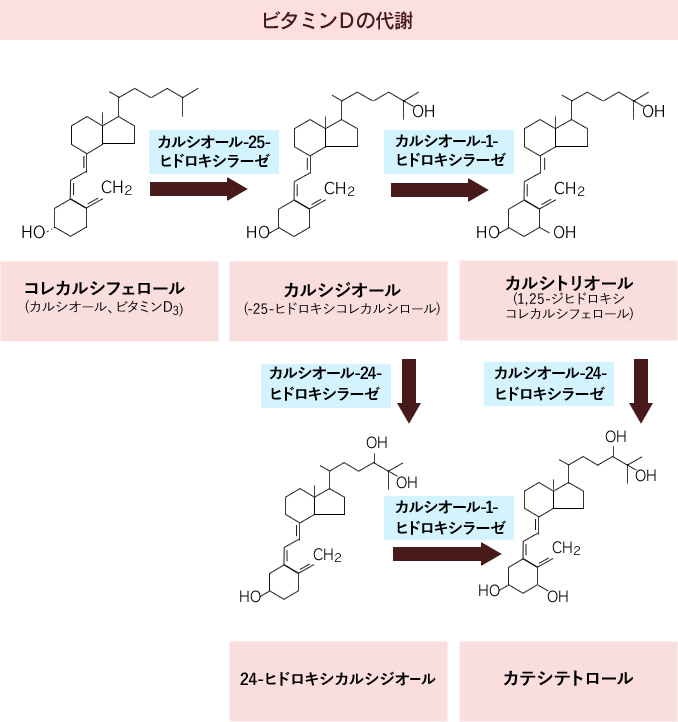

そしてビタミンD3(コレカルシフェロール、カルシオールとも呼ばれる)は

肝臓と腎臓で、活性型のカルシトリオールに代謝されます(下図参照)

ビタミンD3は酵素によって、カルシジオールになり、そしてカルシトリオールになります。

オールはアルコール基をもつ物質につけられ、それが3個あるので、トリオールとなります。

カルシはなんだかカルシウムに効きそうなイメージですね。

腎臓ではカルシジオールがヒドロキシル化され、24-ヒドロキシカルシジオールになります。

ビタミンDの役割としては

・血中のカルシウム濃度を維持(カルシトリオール)

それは

・腸管からのカルシウム吸収の増加

・腎臓におけるカルシウム排出の抑制

・カルシウムの骨吸収

の3つの方法で行われています。

・ホルモン分泌や免疫力向上(カルシトリオール)

・インスリンの分泌

・副甲状腺ホルモン、甲状腺ホルモンの合成や分泌

・T細のインターロイキン合成とB細胞の免疫グロブリン酸性の抑制

・細胞増殖の調節

があります。

ビタミンDが不足すると、

・くる病(rickets) 骨がカルシウム不足となり、小児の成長に影響を及ぼします。

・成人の骨軟化症(osteomalacia) 骨の脱ミネラル化で骨がもろくなります。

とても怖いですね。

運動不足で日光にあたらない子供、日焼けを気にして日光をさける女性が多いように思います。私たちのような有色人種では、紫外線をあびてビタミンDを合成するスピードは遅いといわれてます。

もっと日光浴を楽しんでもいいかもしれませんね。

おわりに

今回はビタミンAとビタミンDの発見への歴史をご紹介しました。

次回はのこりの脂溶性ビタミンKとE、そして多くの難病の原因であったビタミンBとビタミンCの歴史をご紹介します。

「Harper’s Illustrated Biochemistry 30th Edition」

「栄養学の歴史」 Walter Gratzer著 水上茂樹訳(2008年)

「栄養学を拓いた巨人たち」 杉晴夫著(2013年)

097-521-3355

097-521-3355 info@butcher.jp

info@butcher.jp

公式Line

公式Line 公式Instagram

公式Instagram 公式Facebook

公式Facebook 公式X(旧Twitter)

公式X(旧Twitter)