学問所通信 特集コーナー

第37回 反芻動物の栄養生理学 その4

九州牧草牛プロジェクトについて

九州牧草牛 「かたい、くさい、おいしくない。」

九州食肉学問所では、大分県内の繁殖農家および乳牛生産者と協力して、栄養価の高いマメ科・イネ科の牧草で牛を育てています。

九州食肉学問所では、大分県内の繁殖農家および乳牛生産者と協力して、栄養価の高いマメ科・イネ科の牧草で牛を育てています。

その目的は「栄養価の高いお肉を皆さまにお届けする。」ことです。

なぜ、栄養価の高い牧草で育てた牛が栄養価の高い牛肉になるのでしょうか。

栄養価の高い牛肉を生産販売することが何につながるのでしょうか。

長くなりますが(書ききれていませんが)、少しお付き合いいただければ幸いです。

飼育方法

乳牛種(ホルスタイン種やブラウンスイス種、ジャージー種)のメスは牛乳を生産するため、また子牛を産むために育てられます。

ですがオスは食肉用に適したホルスタイン種を別にして、通常は廃棄されてしまいます。

このプロジェクトではこうした本来であれば廃棄される運命にあるブラウンスイス種やジャージー種のオスを牧草で育てています。

生まれたての子牛は胃袋と腸が発達するまで、ミルクで育てられます。

この時期は病気に弱く下痢をしがちなため、病気予防を目的として抗生物質が一度投与されます。

子牛はミルクでぐんぐん大きくなり、牧草を少しずつ食みます。

食べているというよりは遊んでいるという感じですね。

生後6か月を過ぎたころから、本格的にマメ科・イネ科の牧草そして岩塩のみが飼料となります。

牛の歯は牧草をかみ砕いて胃に送り込むのに適した構造をしています。

しかもいったん胃に送った牧草が大きすぎるときには口に戻し、かみ砕いて、もう一度胃に戻します。

このことを「反芻」といいます。

牛は反芻動物といわれています。

牧草が主食なのです。

よく勘違いされるのですが、放牧牛=牧草牛ではありません。

よく勘違いされるのですが、放牧牛=牧草牛ではありません。

放牧はイメージだけのもので、牛舎でじっくり穀物肥育という場合がほとんどです。

これはでは牧草牛とはいえません。

牧草牛は牧草のみ食べて育ちます

反芻動物の栄養生理学

牛や羊そして鹿などの哺乳類動物は反芻動物です。

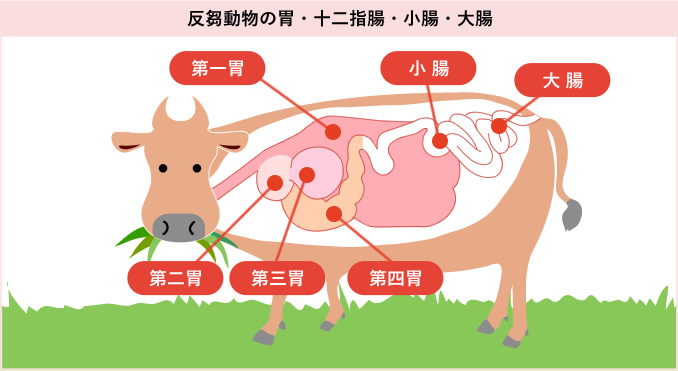

牛の場合、胃袋(第4胃)までの食道が巨大は発酵タンク(ルーメン,第一胃)として発達します。

歯でかみ砕かれ、アルカリ性の唾液と混ざり合った牧草がこのルーメンで消化・吸収されていくことになります。

ルーメンを発酵タンクと呼びました。

ルーメンには牧草の硬い細胞壁であるセルロースを分解してグルコースに変えるセルロース分解菌という微生物が大量に住んでいます。アルカリ性で嫌気性(無酸素)のルーメンはこうした微生物にとっては最高の住みかです。

また微生物はグルコースを揮発性脂肪酸(VFA)に変えます。

このVFAがルーメンの胃壁で吸収され、牛が成長するための主要なエネルギー源になるのです。

そして微生物に利用されなかったわずかな残さが胃袋でドロドロにされ、小腸・大腸でゆっくり消化・吸収されていきます。

また微生物は栄養吸収と免疫機構の制御に大きく貢献しています。

乳牛や牧草で育つ牛は、濃厚穀物肥育の霜降り黒毛和牛に比べると、一般的にルーメンは巨大で、腸管は長くなります。

微生物たちにとっては最高の環境ですね。

微生物たちは、VFAだけでなくタンパク質やビタミンなどの微量栄養素も生み出しています。

このことは植物についてもいえるのです。

栄養の少ない土地で育つ植物の根は丈夫になり、より地中深くに潜っていきます。 植物の根には微生物がまとわりつき、植物の栄養吸収・免疫の手助けをしています。

九州牧草牛は全くと言っていいほど病気をしません。

しかも牧草や塩しか食べないのに、その肉やエネルギーにはすばらしい栄養素が蓄えられています。

食べるべきものを食べ、微生物たちがしっかりと働いているからなのです。

牧草という本来であれば栄養の少ない植物を、微生物の力を借りて、栄養満点のタンパク質・脂質に変えていきます。それが反芻動物なのです。

病気・肥満の原因は栄養不足

牛肉というと私たちは「霜降りたっぷり黒毛和牛」をまず思い浮かべます。

牛肉というと私たちは「霜降りたっぷり黒毛和牛」をまず思い浮かべます。

TV番組などでも頻繁に取り上げられます。

見事な霜降りはみるからに食欲をそそります。

黒毛和牛は一般的に濃厚穀物飼料で育てられます。

黒毛和牛に限らずこうした飼料で育てられるものを「濃厚穀物肥育牛(単純に穀物肥育牛)と呼びます。

「濃厚穀物飼料=でんぷん」です。

でんぷんは発酵タンク内においてデンプン分解菌によってグルコースに変えられます。

またそれらのグルコースはプロピオン酸に変えられます。

このプロピオン酸により発酵タンク内は酸性に傾きます。

こうなると酸に弱いセルロース分解菌は生きていけません。

さらに乳酸が過剰発酵されると、牛は栄養障害に陥ってしまいます。

発酵タンク内で微生物に分解されなかった大量のデンプンやグルコースは小腸に流れ込み吸収されます。 実は牧草牛の場合、小腸にグルコースが届くことはほとんどありません。

そのため小腸でのグルコース吸収能力が退化してしまいます。

濃厚穀物肥育牛は小腸でグルコースが吸収されるため、血糖値が常に高い状態になり、余分なグルコースは脂肪に変えられます。

これが霜降りのもとです。

さらにビタミン・ミネラルなどの微量栄養素を欠乏させることにより、脂肪は筋肉の隙間に蓄積していきます。

こうして出来上がるのが、見た目美しい霜降り肉です。

濃厚穀物肥育牛は、発酵タンクが小さく、また腸管も短い傾向があります。

微生物の活躍は期待できません。

血糖値も高いため、肥満や病気になりやすくなるのです。 治療のために抗生物質を投与すれば微生物のバランスを崩します。

ですが霜降り肉というものは産肉量(半分脂ですが)にすぐれ、やわらかくておいしいと評価を受けていますよね。

これはまた植物でも同じことが言えます。

化学肥料であれ、有機肥料であれ、人為的に栄養が届きやすい状態にある植物の根はあまり成長しません。根が短ければ、地中深くにあるミネラル吸収にも影響がでます。

また微生物やフィトケミカルとコラボした免疫も弱くなります。

農薬を散布すればなおさらですね。

有機肥料というものは家畜の糞尿がベースとなっています。

家畜に投与された抗生物質などの薬品のほとんどが糞尿として排出されます。

有機肥料の薬剤汚染も問題です。

土壌の微生物にも大きな影響を与えています。

しかしながら、このように育てられた作物は、一般的に可食部が多く、やわらかくなります。

野に自然と生える雑草は、地中深く根をはり、肥料をやらなくても、どんどん群生します。

ですが、雑草を食べてもおいしいというひとはいませんね。

これはお肉にも言えることです。

牧草牛というのは一般的に、硬く、臭みがあり、おいしくないとレッテルを貼られてきたお肉です。

そんな意味(皮肉?)もこめて九州牧草牛のキャッチフレーズは「かたい、くさい、おいしくない。」となっています。

これから求められること

人間の病気や肥満についても同じことが言えます。

人間の病気や肥満についても同じことが言えます。

私たちが口にする食べ物からはどんどん栄養がなくなっているといわれています。

食材の栄養価そのものが不足している問題、そしてもうひとつは調理・保存法の問題があります。

私たちが利用する食材のほとんどは大量生産されているものです。

これは有機野菜であっても同じです。

こうした食材の栄養価は昔と比べて少なくなっていることが報告されています。

土壌が劣化しているのです。

肥料や農薬は一時的にそれを食い止める力しかありません。

さらに私たちの主食とされる穀物は精製され、多くの栄養素がそぎ落とされています。食べやすさとおいしさを求めた結果です。

現代では食品をコンビニやスーパーなどで購入することが多くなっています。

そもそも栄養価に乏しい食材を、薬品を使って洗浄し、しっかりと加熱調理してしまえば、さらに栄養が破壊されてしまいます。

あげくの果てには食品の味付けや保存のために、化学合成物質が添加されます。

いわゆる食品添加物ですね。

菓子パンやスナック菓子、甘い清涼飲料水は栄養のまったくない(糖質量は高いけど)食品の代表格です。

こうした栄養価に乏しい食品ばかり食べていると病気がちになります。

精神疾患も引き起こす可能性がでてきます。

風邪をひきやすくなり、安易に薬やサプリに手をだしてしまいます。

抗生物質を服用すれば、私たちの腸内の微生物(腸内細菌叢)もみだれてしまいます。

「病は気から」ではありません。

「病は栄養不足と微生物不足から」なのです。

栄養がしっかりととれ、腸内の微生物との共存がうまくいけば、気力がわきます。

そうすれば病気にもなりませんよね。

社会保障費も削減され、税金も軽くなり(きっと!)、よりすばらしい日本になると信じています。

私たちが健康で活力ある生活をおくることができるよう

私たちが健康で活力ある生活をおくることができるよう

「栄養価の高いお肉を皆さまにお届けする。」

これが九州食肉学問所の使命です。

まずはお肉から。

参考図書

「反芻動物の栄養生理学」 佐々木康之監修 小原嘉昭編

「ハワードの有機農業」 アルバート・ハワード著

「SALAD BAR BEEF」 Joel Salatin

「肉用牛新飼料資源の特徴と給与」 木村信熙・野中和久監修

「大学生物学の教科書」 D・サダヴァ著

「生命、エネルギー、進化」 ニック・レーン著

「土と内臓 微生物がつくる世界」 D・モントゴメリー&A・ビクレー

第36回 反芻動物の栄養生理学 その3

前回は反芻動物(主に牛)の歯並びや唾液の成分などについて学んできました。

今回は肝心要な「胃袋」について説明していきたいと思います。

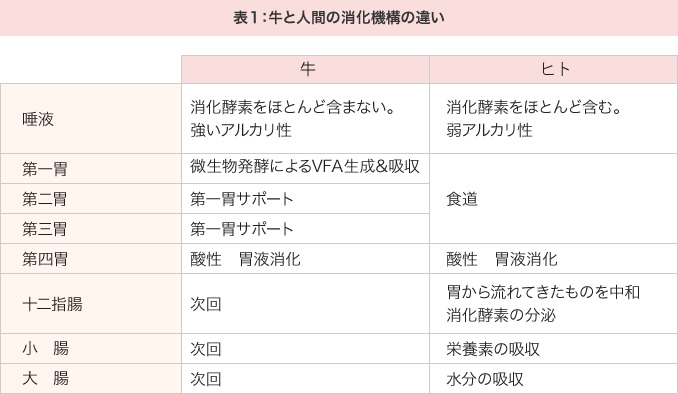

人間の胃はひとつしかありません。

人間の胃は酸性です。

空腹時にはpH2程度とかなりの酸性度があります。

食物についてる細菌、菌類、寄生虫などがまず殺菌されます。

そして食べ物とまざり合いながら、酸性度はpH4~5に下がります。

嚥下された食物に含まれるタンパク質などが消化酵素(ペプシン)によって分解され、どろどろの状態になります。

※pH7が中性です。これ以上数字が大きくなるとアルカリ性になります。

どろどろにたった状態を糜粥(びじゅく)といいます。

これが胃と十二指腸の境目にある幽門部にとどくと、胃酸の分泌は少なくなります。

そして十二指腸にはいった酸性の糜粥は膵臓の膵液により中和されます。

ここからは膵臓による膵液の消化酵素による分解が始まります。

そして小腸、大腸へと運ばれ、体内に吸収されることになります。

それでは反芻動物の胃袋ではどのように食べ物は消化されているのでしょうか。

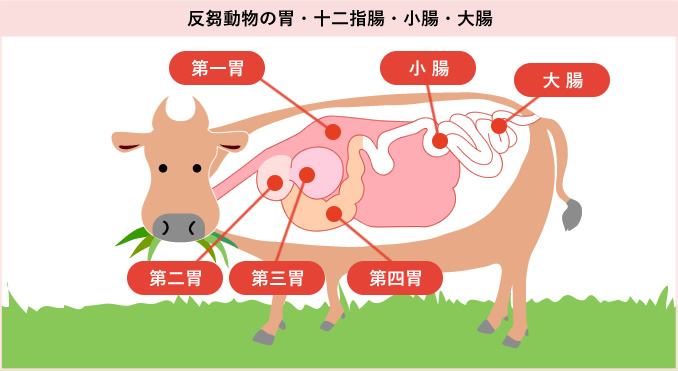

前回で述べた通り、牛には巨大な胃袋(第一胃)とそれにくっつくような形で第二~四胃まであります。第四胃からは人間と同じように十二指腸→小腸→大腸と続き、不要になったものを肛門から排泄します。

図1:牛の胃袋

それでは、炭水化物とタンパク質がどのように消化・吸収され、エネルギーとなるのか見ていきたいと思います。

牧草肥育牛の場合

炭水化物の消化・吸収

第一胃(ルーメン)は無酸素状態で微生物が多く存在しています。

そして、アルカリ性の唾液が流れ込むことで、酸性に傾きすぎるのを防いでいます。

微生物が働きやすいpHが保たれているのですね。

口腔内で細かく砕かれた牧草の植物性繊維(セルロース、ヘミセルロースなどの構造性炭水化物)は、

微生物によって

「揮発性脂肪酸(VFA,Volatile Fatty Acid)」

になります。

この過程を微生物発酵といいます。

このため、ルーメンは「巨大な発酵タンク」と例えられます。

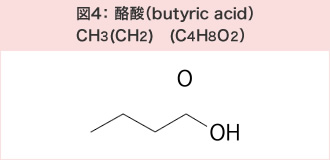

VFAの主な種類としては

・酢酸

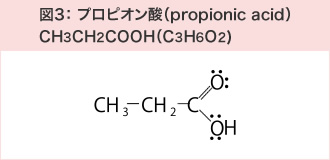

・プロピオン酸

・酪酸

があります。

これら3つの脂肪酸は短鎖脂肪酸(SCFA, Short-Chain Fatty Acid)に分類されます。

脂肪酸は炭素数に応じて、短鎖、中鎖、長鎖脂肪酸と分類されるのを覚えていますか?

以前話題になったココナッツオイルの主成分は中鎖脂肪酸でしたね。

私たちの皮下脂肪や内臓脂肪のほとんどが、長鎖脂肪酸です。

VFAは「揮発性」という名のとおり、蒸発しやすいという性質があります。

これは、「エネルギーとして利用しやすい」と読み替えることもできます。

炭素数が2個の脂肪酸です。

肝臓に届き、エネルギー源としても利用されます。また乳牛においては、乳脂肪の基となります。

炭素数が3個の脂肪酸です。

プロピオン酸の多くは肝臓で糖新生に利用されます。反芻動物の血糖値はこの

糖新生によってまかなわれます。

糖質を食べる必要がないんですね。

乳牛においてはこれは、乳糖のもとになります。

炭素数が4個の脂肪酸です。

酪酸は反芻動物の胃の粘膜で、β-ヒドロキシ酪酸に変換されます。

この名前覚えていますか?

そう、ケトン体ですね。

ケトン体は脳や筋肉のエネルギーになります。しかも利用効率がとてもいいんですね。

これらのVFAを牛はルーメン壁から吸収して、血液にのせて全身の組織に運び、エネルギーとして利用します。

実にエネルギーの70%ほどがこのルーメンで産生されたVFAであると考えられているのです。

つまり草食動物である牛は、腸内細菌叢との共生により、本来消化できない牧草の繊維を

エネルギーや体の組織に変えているわけです。

しかも本来食べるべきものを食べていることで、病気にもほとんどかからないのです。

タンパク質の消化・吸収

牧草の中の(わずかな)タンパク質はアンモニアに分解されて、

それを微生物が質の高いタンパク質に変換します。

これをルーメン微生物タンパク質とよびます。

タンパク質はアミノ酸まで分解され、小腸で吸収されます。

私たちと同じように、エネルギーや体づくりに使われます。

ちなみに微生物自体が死ぬと、消化酵素によりバラバラに分解されます。

そしてその微生物がもつタンパク質はアミノ酸まで分解されます。

そのアミノ酸は当然、牛の消化管から吸収され、利用されるんですね。

また微生物が利用しきれなかったアンモニアも、胃壁や腸から再吸収され、

唾液として再分泌することで、再度、第一胃に戻して利用します。

すごい仕組みですね。

乳牛においては、タンパク質はもちろん、カゼインタンパク質などの乳タンパク質の基となります。

穀物肥育牛の場合

炭水化物の消化・吸収

穀物やイモ類の主成分であるデンプン(構造性炭水化物 )も第一胃にて微生物発酵を受けます。

これはセルロースなどを発酵してVFAを産出していた微生物とは異なる微生物です。

セルロースを分解していた微生物を「セルロース分解菌」と呼びます。酸性に弱い。

デンプンを分解する微生物を「デンプン分解菌」と呼びます。酸性に強い。

このほかにもいろいろな微生物がいますが、主なものはこの二つです。

デンプンのほとんどは、デンプン分解菌によってプロピオン酸となります。

和牛霜降りなどの濃厚穀物肥育で、プロピオン酸が過度に生産されると、胃が酸性に傾きます(pH5.5以下)。

こうなると、酸性の環境に弱いセルロース分解菌は胃の中に存在できなくなってしまいます。

肝心な牧草をエネルギーに変えることができなくなるのです。

また乳酸(D-乳酸)が過剰発酵され、ルーメンがさらに酸性に傾きます。

「アシドーシス」と呼ばれる症状がでてしまいます。

栄養障害などが起き、そこからまた様々な病気を引き起こす可能性が高くなります。

そして治療目的で抗生物質を投与すれば、微生物はそのバランスを崩してしまい、さらに穀物を

摂取し続けるしかなくなります。

するとどうなるでしょう。

穀物は微生物によって発酵されることなく、十二指腸を通過します。

デンプンはグルコースまで加水分解され、小腸で吸収されるようになります。

牧草肥育で育った牛は、小腸でのグルコース吸収能力(SGLT1が不活性化され、遺伝子発現が消失)が退化しているのです。

グルコースもすべてルーメン微生物によって利用され、小腸まで届きません。必要ないのですね。

ですが、穀物肥育の場合は、小腸にまでグルコースが流れてくるので、この能力が復活します。

こうなると、過剰なグルコースが体内に取り込まれることになってしまいますね。

こうすると肉には霜降りが入りそして大きくなります。ミルクは脂肪分が増し濃厚になります。

いわゆる一般的な「おいしいお肉と牛乳」になるのです。

ですが血糖値が高い状態が続けば、病気にもかかりやすくなります。

(糖尿病性)ケトーシス、脂肪肝、難産などの病気になります。

アシドーシスとともに「糖尿病性ケトアシドーシス」が起きれば、生命の危機です。

つまり霜降り牛肉とは「病気とおいしさ」の中間点なんですね。

※これは糖質制限を実施している方がなる「ケトーシス」とはまったくことなる症状です。

ケトーシスは「ケトン体」のみの数値が高く、血糖値は低いのです。

ケトアシドーシスは「ケトン体値」も「血糖値」もともに高いときになる深刻な症状です。

タンパク質の消化・吸収

タンパク質の消化・吸収については、牧草肥育の牛のものと大きな違いはありません。

ただし、微生物バランスが崩れていれば、腸内細菌によってタンパク質が十分に

生成されているとは考えにくいですね。

そもそも、タンパク質を作ってくれる微生物の増殖速度は遅いといわれています。

いいことないですね。

第二胃~第四胃の役割

第二胃(通称ハチノス)、や第三胃(通称センマイ)は第一胃のサポートをしています。

第四胃(通称ギアラ)になってはじめて、私たちの胃のような「胃液」が分泌されます。

そのため、第四胃は胃液でべたべたしています。

第一胃で微生物発酵をうけた残りかすは、第二胃、第三胃で選別され、あるものは、第一胃へ

押し戻され、問題ないものは第四胃へとすすみ最終的な消化をうけ、十二指腸へ運ばれます。

子牛の胃袋は牧草を反芻しながら消化するほど大きく発達していません。

子牛は主にミルク(母乳であれ飼料用乳であれ)で育ちます。

ミルクは液体です。小さな胃袋では流れすぎていってしまいます。

現に子牛が飲んだミルクは第一胃~第三胃を通り越して、第四胃まで流れていってしまいます。

これでは消化も吸収もおぼつきません。

そこで第四胃ではものすごいことが起きます。

「凝集」という現象が起きるんですね。

水っぽかったミルクが、一瞬で豆腐(カード)状になります。

第四胃では、レンネットという消化液が分泌されます。

このレンネットには

キモシン 約90%

ペプシン 約10%

が含まれています。

ペプシンはタンパク質分解酵素でしたね。

キモシンがミルクを一瞬で凝固します。

一瞬です(笑)

カード状のミルクをゆっくり分解して、小腸で栄養素を吸収します。

このキモシンはチーズを液体から個体に凝集するときにも使われています。

キモシンは子牛が成長して牧草を食べるようになると、分泌されなくなります。

その代わり、タンパク質分解酵素であるペプシンが多くなってきます。

面白いですね。

じつは子牛の第四胃というのは「レンネット」と呼ばれ、本格的なチーズ作りには

かかせない素材なのです。

飼料と月齢の違いが内臓に及ぼす影響

まずは写真を見てください。

牧草のみで育てた牛の内臓は、胃袋、腸ともにとてもきれいですね。月齢とともにだんだん色が薄くなってはきていますが。

ほとんど臭みがなく、汚れもないため、洗うのがとても楽です。

穀物肥育をした牛の内臓は、色が黒ずんできます。またにおいもかなりきついです。写真の小腸はきれいですが、においが若干あります。

肉屋さんがホルモンを洗うのが大変だ!とよくいいますが、穀物肥育で内臓が汚れてしまうからなんですね。

牧草で育った牛の第一胃はとても大きいです。 これに対して、穀物で育った牛の第一胃はほんとうに小さいです。

第一胃が発酵タンクとしての役割を果たしていなかったことを物語っていますね。

そして、胃液を分泌する第四胃は、微生物発酵ができていない穀物飼育の牛で大きくなっています。

第四胃は別名「赤センマイ」と呼ばれるほど、きれいな赤色をしているのですが、穀物肥育牛のそれは、あまりいい色をしていません。

第四胃から小腸・大腸は下部消化管となります。

これらについては次回詳しくみていきたいと思います。

まとめ

牛もヒトも哺乳類。同じような生理学的特徴をもっています。

牛とヒトで決定的に違うのは胃袋の形状と機能です。

牛には胃が4つあります。そこでは「微生物発酵」が行われています。 嫌気性でアルカリ性の環境化で微生物発酵により脂肪酸やタンパク質などを生成します。その脂肪酸(短鎖)は胃壁から吸収され、全身のエネルギーに利用されるのです。

微生物は植物の細胞壁であるセルロースをグルコースに変え、それを脂肪酸やタンパク質に変えているのですね。

この微生物発酵は第一胃~第三胃で行われ、微生物が利用できない大きなものはいったん口にもどされかみ砕かれます。これが反芻ですね。

実は第一胃~第三胃はヒトで言うところの食道が発達したもののようです。牧草をたべ、エネルギーに変える行為を食道でやっているとおもうとすごいですよね。ヒトはここまでできません。セルロースに覆われた食品が本当にヒトに必要なのかとまで考えてしまいますね。

微生物により生成されたタンパク質は微生物などとともに第四胃に運び込まれ、そこでようやく胃酸による消化が行われます。ここからはヒトと似ていますね。

牧草というあまり成績のよくない植物性タンパク質を成績優秀な動物性タンパク質に変えるのですから、すごいですよね。しかも牛は使いきれなかったタンパク質をアンモニアとして再吸収し、唾液に戻して再利用するという機構があります。

ヒトではこんなことできませんよね。

微生物が発酵して生成したグルコースは、この第四胃まで届きません。ほとんどすべてが脂肪酸に変換されて吸収されてしまっているからです。 牧草のみで育てた牛は小腸でのグルコース吸収能力が退化します。

もし牛を穀物で育てたらどうなるか。穀物のデンプンは「デンプン分解菌」がグルコース→プロピオン酸に変換します。このプロピオン酸が過剰になり、胃が酸性に傾きます。するとセルロースを分解していた「セルロース分解菌」は死滅していまいます。これでは牧草をエネルギーに変えることができなくなりますね。困りました。こうなると乳酸も過剰発酵されだし、牛は「アシドーシス」になります。

微生物発酵だけではデンプンの処理が間に合わないと、次々に第四胃に送られ、小腸で吸収されます。デンプンは加水分解されグルコースとなって吸収されます。、穀物肥育の牛は小腸でのグルコース吸収能力が復活してしまうのです。これが行き過ぎ血糖値が高い状態が続くと、牛はさまざまな病気にかかりやすくなります。抗生物質で症状は緩和できても病気との闘いは続きます。究極は「糖尿病性ケトアシドーシス」になります。畜産農家さんはこれを「ケトーシス」と呼びますが、本来はケトアシドーシスと呼ぶべき病気です。怖いですね。

ですが過剰なグルコースが、病気をもたらしやすいというのは牛もヒトも同じなんですね。

なぜ畜産農家は牧草で牛を育てず、穀物で牛を肥育するのでしょうか。 それは「霜降りを入れて牛を太らせる」ためです。

霜降り肉は半分脂です。ですがお肉が柔らかくなり、多くの消費者に喜ばれています。

病気との瀬戸際ですが。

牛は牧草だけを食べて育つ限り(塩は舐めますが)、ほとんど病気をしません。血糖値が低くかつ栄養満点だからです。しかも、その肉はヒトにとって栄養満点になります。

私たちには残念ながら微生物発酵タンクはありません。

口で食物をよく噛んで、それを胃で消化したものを腸で吸収してエネルギーに変えます。

グルコースが多ければ血糖値があがります。

血糖値を直接的にあげるのは糖質だけです。

血糖値を上げないためにはどうするか。

ご存知の通り、ヒトはグルコースを摂取しなくても低血糖になることはなくケトン体ー脂肪酸で健康にいきていけます。

ヒトとしてヒトらしく生きるか。濃厚穀物肥育の家畜のように生きるか。

私たちは何を食べるべきかよく考えないといけないですね。

参考図書

「反芻動物の栄養生理学」 佐々木康之監修 小原嘉昭編

「ハワードの有機農業」 アルバート・ハワード著

「SALAD BAR BEEF」 Joel Salatin

「肉用牛新飼料資源の特徴と給与」 木村信熙・野中和久監修

「大学生物学の教科書」 D・サダヴァ著

「生命、エネルギー、進化」 ニック・レーン著

「牛乳とタマゴの科学」 酒井仙吉著

「チーズの科学」 斎藤忠夫著

「アミノ酸の科学」 櫻庭雅文著

第35回 反芻動物の栄養生理学~その2~

反芻動物の消化管と消化液の役割

私たちの健康を考える上で、「食事から適切な栄養をとる」ことがもっとも大切です。

そしてその口にいれた食物が実際に消化・吸収され、代謝され、排出されるまでには、

消化管と消化液の役割に加えて、自律神経系が引き起こすホルモンの分泌と作用が複雑に絡み合っています。

代謝には「アナボリック(同化)」と「カタボリック(異化)」があります。

アナボリック(同化)とは簡単に言えば「蓄えるモード」の代謝です。

反対に、カタボリック(異化)とは「燃焼するモード」の代謝です。

いまある人がどちらのモードになっているのかは、ホルモンが決めます。

そしてそのホルモンは、

1)何を食べたか

2)ストレスを受けているか

に大きな影響を受けます。

人間の健康は、食べたものだけではなく、ホルモンが体内でどう働くかにも大きく影響を受けているのです。

ホルモンの作用については次回以降に譲り、まずは、反芻動物の消化管と消化液の役割についてみていきたいと思います。

反芻動物と人間

人間も牛も哺乳類です。

子宮内で胎児を育て、出産し、生まれてきた子には、母親がお乳を与えます。

身体の中で起きる消化機能やホルモンの分泌などもほとんど同じです。

人間と牛の間で大きくことなることのひとつが「胃袋」です。

牛や鹿、羊は「反芻動物」です。

特徴は胃が4つあること。

人間には胃が1つしかありません。

どこを探しても1つしかありません。

反芻動物はみずからを進化させて胃が4つになったのでしょうか。

それとも私たちが退化して、胃が1つになったのでしょうか。

それとも太鼓の昔に枝分かれしただけなのでしょうか。

いま私はその答えは知りません。

「反芻動物の胃袋は私たちのそれとは大きく異なる。」という事実がいま語れることです。

そして、「反芻動物の胃は「植物」を食べるのに適している」ということです。

牧草を食べるのに最適な歯並び

人間は食事をすると、まず口の中で、かみ砕きます。

これを咀嚼(そしゃく)といいます。

そして唾液とまじりあわせ飲み込み、食道を通して、胃に送ります。

これを嚥下(えんげ)といいます。

反芻動物である牛も同じです。

牛は牧草という植物繊維をかみ砕くために、人間とはかなり違った歯並びをしています。

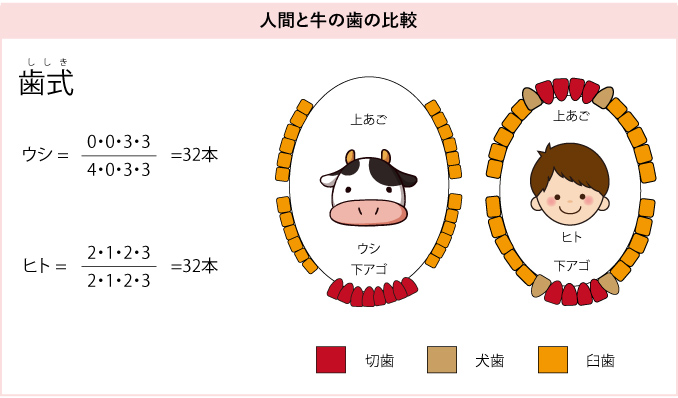

参考:牛の博物館(ウシとヒトの歯の比較)

歯式では

図の上半分が上あごの歯の並び。下半分が下あごの歯の並びを表しています。

数字は前から切歯・犬歯・第一(前)臼歯・第二(後)臼歯の本数を表しています。

左右どちらかです。実際の歯の本数はこの2倍になります。

まず牛の切歯(門歯)ですが、下あごにしかありません。

そして犬歯はなく、切歯として働いています。図中の赤い歯の部分です。

※動物の切歯は門歯と呼ぶことが多いです。

上あごの切歯がない部分は、歯板とよばれる固い歯茎があり、一応下あごの切歯とぶつかります。

まな板と包丁のような関係になっています。

そして牛の臼歯は人間(20本)より4本多い、24本(上下左右6本ずつ)の臼歯があります。

図では誤解を招き勝ちですが、牛の顎は人間のものより大きく発達しています。1本1本の歯も人間のものより大きいのです。

牛の歯の種類、並び、そして筋肉構造は、牧草といった植物の固い植物繊維をかみ砕くのに最適な構造をしています。

肉食動物(ライオンやオオカミ)は、門歯が小さく、犬歯が発達しています。

頬歯(前臼歯+後臼歯)は肉を切り裂くのに適した形をしています。

草食動物の頬歯が牧草をすりつぶすように臼状になっているのとまったく違いますね。

私たち人間や、豚、熊などは雑食動物に分類されています。

雑食動物は肉食動物と草食動物のちょうど中間です。

各歯は平均的に発達し、肉もある程度の草もかみ切れるようになっています。

唾液の働き

唾液には水、電解質、粘液と多くの種類の酵素が含まれます。

正常な人においては1日に1リットル~1.5リットルは分泌されるようです。

人間の唾液にはお米や芋などに含まれるデンプンをマルトースに分解するアミラーゼなどの消化酵素が含まれます。

また唾液は口の中の粘膜保護や、洗浄、殺菌、抗菌の役割を果たしています。

そして緩衝液(酸性に傾くのを防ぐ)としてpHが急激に低下しないように働きます。

これにより歯のう蝕をある程度防いでいます。

人間の唾液の構成成分

| 無機質 主要成分はNa+、K+、Ca2+、Cl-、HCO3-、無機リン酸であり、この他、Mg2+、亜硝酸イオンやF-が含まれる。 緩衝作用を持つもの:唾液液に含まれる重炭酸塩やリン酸塩により、緩衝作用を持つ。 |

| 有機質 殺菌・抗菌作用を持つもの:唾液の中に含まれる多くの物質により、殺菌、抗菌作用を持つ。 ・リゾチーム:大唾液腺・小唾液腺・歯肉溝浸出液・唾液中白血球より分泌される。 ・ラクトフェリン:大唾液腺・小唾液腺より分泌される。 ・ヒスタチン ・ペルオキシダーゼ ・シアロペルオキシダーゼ:耳下腺・顎下腺より分泌される。 ・ミエロペルオキシダーゼ:白血球由来・歯肉溝より分泌される。 ・アグルチニン ・ディフェンシン ・免疫グロブリンIgA ・免疫グロブリンIgG ・免疫グロブリンIgM 消化作用を持つもの:唾液に含まれる下記の消化酵素により、消化が行われる。ただし、唾液には蛋白質を分解する酵素は含まれていない。 ・アミラーゼ:耳下腺(80%)・顎下腺(20%)より分泌される。 ・マルターゼ ・リパーゼ |

(wikipediaより)

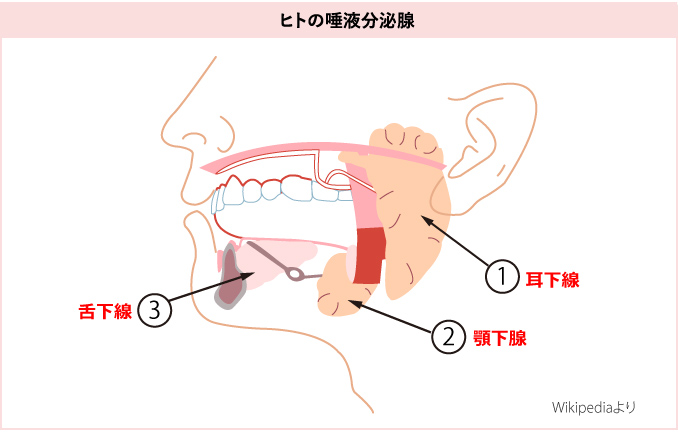

唾液は、口内の唾液腺と呼ばれる腺から分泌されます。

唾液腺は大きく、大唾液腺(大口腔腺) と小唾液腺(小口腔腺) に分かれます。

大唾液腺には

①耳下線(哺乳類の特徴)

②顎下腺(下顎腺)

③舌下線

があります。

ここまでは人間と牛をはじめとする反芻動物の間でもあまり違いがありません。

しいていえば、牛の舌には水溶性でタンパク質を多量に含む漿液腺が発達しているのが特徴として挙げられます。

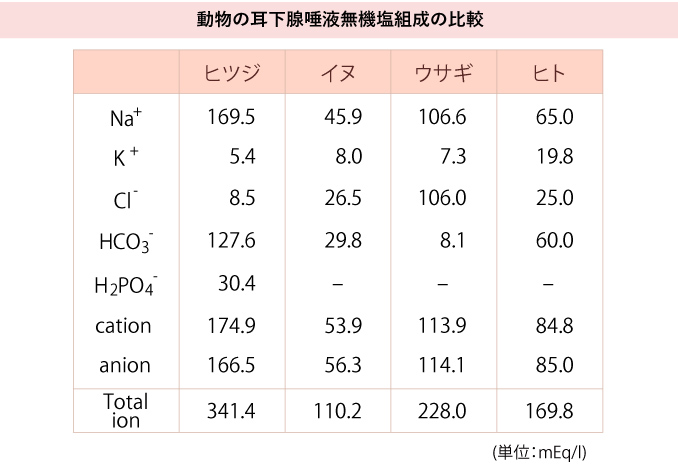

人間と反芻動物における大きな違いは唾液の成分(とくに耳下腺から分泌されるもの) にあります。

Na+:ナトリウムイオン, K+:カリウムイオン、Cl-:塩化物イオン、HCO3-:炭酸水素塩、H2PO4-:リン酸イオン、cation カチオン:(陽イオン)、anion アニオン:(陰イオン) *cationは Na+とK+の合計値、anionはその他マイナスイオンの合計値、Total ionはcationとanionの合計

反芻動物の唾液は消化酵素を含んでいません。

唾液にはかみ砕いた牧草をある程度の塊にして、飲み込み、そして吐き戻しを容易にする作用があります。

さらに反芻動物の唾液は人間の唾液よりもアルカリ性が強いことも特徴のひとつです。

非反芻動物のpHは7程度ですが、反芻動物のpHは8程度とアルカリ性が強くなります。

詳しくは次回に述べますが、第一胃において微生物によって生産される酸性の物質を中和します。

これにより、微生物が牧草の繊維(主にセルロース)を消化しやすい状態を作っています。

HCO3-(炭酸水素塩)が多く、Cl-(塩化物イオン)が少ないのも特徴です。

そして人間には含まれないH2PO4-(リン酸イオン)が多く含まれています。

HCO3-とH2PO4-は、第一胃内の緩衝作用として大きな役割を担っています。

第一胃へのリン酸の供給は、そこにいる微生物たちにとって重要な役割があります。

また反芻動物は摂取する窒素の量が少ないため、尿中への尿素の排泄を抑制して、

唾液を介して第一胃に送り込みます。

それを微生物タンパク質に替え、消化管からアミノ酸として再吸収する機構を持っています。

これは反芻動物がもつ生理学的な大きな特徴のひとつです。

さらに詳しくは次回「反芻動物の栄養生理学 その3」でみていきたいと思います。

補足:

ここまでの話の中では、成牛を中心としており、子牛の話は含めませんでした。

子牛の生理学については次回でまとめたいと思います。

第34回 反芻動物の栄養生理学

九州食肉学問所という名前だからでしょうか。

畜産業界、食肉業界についていろいろ質問を受けます。

なかには、とんでもない勘違いや、ネットに流れる情報を鵜呑みにされている方もいます。

また家畜には一切投薬するなと、また飼料添加物を投与するなという過激派?もいます。

もちろん、投薬や飼料添加物は少ない、もしくはまったくないのが理想です。

しかしながら、そうした畜産をおこなっているのは一握りで、全体からしてみれば趣味程度なのかもしれません。

言葉の使い方次第で、いろいろ逃げ道もあります。

抗生物質とナトリウムを化合させれば、医薬品ではなく飼料添加物になったりもします。

畜産・食肉産業の全体像を把握することも難しいですし、また個別の畜産企業、農家でやってることは千差万別です。

現在の畜産・食肉業界の問題はなんなのでしょう

とりあえずは、一般的に、この業界における問題となっていることをピックアップしたいと思います。

フィードロット問題

フィードロットは肥育場のことです。 食肉用として出荷する前の家畜を囲いに追い込んで、運動量を減らしたうえで、飼料(ほとんどのケースで濃厚穀物飼料)を与えることで、肉をよりおいしく(いままでの概念からすれば!)する工程です。

画像は「GoodFoodWorld」より

日本ではあまりなじみがないのですが、同じようなことが牛舎の中で行われています。

牧草で育った牛も、このフィードロットで肥育することで、穀物肥育牛として仕上げていきます。

ここでの問題はもちろん「濃厚穀物肥育」です。

穀物は牛を太らせることにおいては牧草より数倍も優れています。

また腐りにくく、管理しやすいということがあります。

加えて、ビタミン剤や抗生物質(抗菌剤)などの飼料添加物が加えられ、

肥育が促進される場合がある(必ずしもそうではない)ことです

肥育期間中は一定の囲いの中で牛たちが生活するので、糞便処理の問題、病気の問題が絶えず発生する可能性があります。

穀物生産問題

通常ビタミンEの摂取量はD-α-トコフェロールのミリグラム値で表示されています。αートコフェロールとは上記図のR1~R3までがすべてメチル基になっています。

穀物の生産は悪名高いほどに燃料を必要とします。また土壌の浸食(soil erosion)も早くなります。

化学殺虫剤(chemical pesticide)、除草剤(herbicide)、化学肥料(fertilizer)が多量に使用されるからです。 さらに農作機械が土をかき混ぜることも非常に問題です。

同じ農地で毎年繰り返し、穀物を生産するわけですから、土地が弱っていくのです。

私たちの腸内に細菌叢があることはよく知られています。マイクロバイオームとも呼ばれています。

そして土地にもバイオーム(生物群系)があります。その土地に生えている植物のみならず、ミミズなどの昆虫、微生物、菌などが生態系を維持しています。

近代的な穀物生産はそうしたものを壊してしまいます。

土壌が本来もつ「腐植」という土の力が失われていきます。

そうなるとさらに化学肥料や薬品に頼らざるをえなくなります。

またあらたに森や林を切り開き、農地を広げていかなければなりません。

**腐植とは**

森林生態系において地上部の植物により生産された有機物が朽木や落葉・落枝となって地表部に堆積し、それを資源として利用するバクテリアなどの微生物やミミズなどの土壌動物による生化学的な代謝作用により分解(落葉分解)されて土状になったものである。 腐植土は厳密には土ではない。

製薬会社問題

しばしば濃厚穀物肥育の牛肉生産は製薬メーカーのようだと揶揄されます。

畜産は年々大規模化しています。農場の数は減っているのに、農場一軒当たりの飼育頭数は増えているのです。こうした大企業経営の畜産においては、時折、いや結構かなり、安全性よりもコストが重要視されてしまうのです。

過密な状況で飼育されれば、牛でなくとも病気が蔓延します。牛が死んでしまえば大打撃です。

さらに一段と家畜を太らせるために、あらゆる手段が使われています。

免疫抑制薬であるワクチンの投与があります。

治療目的でない成長目的での抗生物質の給餌があります。

アメリカやオーストラリアの輸出用食肉には、成長促進ホルモン剤が利用されています。

こうした投薬の問題は、さらにその薬品に抗体があるあらたな病原体を作り出してしまうことです。

ハエ除けのための殺虫剤(Pyrethroid)は投薬を始めた1年以内にはそれに抗体のあるハエが誕生します。除草剤(herbicide)もまたしかりです。

これは消費者の側にも問題があるかもしれません。

穀物で育った牛肉は、しばしば脂肪交雑も入り、やわらかく、おいしいともてはやされています。

量販店も消費者の期待に応えるためいかにそれを安く提供するかを考えます。

安く生産しようと圧力がかかれば、行きつく先は薬品による経営効率改善しかありません。

私が九州内の生産者を回っていて気付いたのは、「良い生産者の畜舎は”臭く”ない」ということです。

これは、掃除が行き届いていて、臭さを消しているということではありません。

規模の大小こそあれ、生き物を育てている以上、”匂い”はかならずあります。

大規模であれば、垂れ流される糞便の量も多くなります。

そうなれば、匂いも増します。

ですが、それはどこか懐かしいにおいなのです。香りといってもよいかもしれません。

一方で、いろんな意味で問題のある生産者の畜舎のまわりは、いてもたってもいられないくらい”臭い”のです。これは下痢などの問題が強く関係しています。

とにかく濃厚な穀物飼育をしている牛は、下痢や病気が多いのです。

薬品の使用は多くならざるをえません。

反芻動物の栄養生理学

上記で見てきたように、近代的な畜産(とくに牛肉)には大きな問題をはらんでいます。

私たちが健康的な食生活を送る上でも、そしてまた地球環境にとってもです。

私たちはお肉を食べるのをあきらめるべきなのでしょうか。

血糖値スパイクをおそれながら、穀物をおそるおそる食べていくべきなのでしょうか。

栄養不足に陥るのも気にせずに、菜食すべきなのでしょうか。

その答えは、「反芻動物」にあります。

反芻動物は

・人間が消化できない草や野菜の細胞壁(セルロース)を消化して吸収できる。

・草や野菜などの低品質なタンパク質を高品質なタンパク質に変換する。

・糞便は肥料となり、飼料となる牧草を育てる土壌の栄養となる。

という人間にも環境にとっても重要な役割があります。

そこで学問所通信では今回から3回(予定)にわたり「反芻動物の栄養生理学」を学んでいきたいと思います。 そのためにこれまでの通信で栄養学・生化学の勉強をしてきたのですから!(笑)

はじめに、反芻動物の【反芻】とはなんなでしょうか。

牛や羊、山羊、草食の反芻動物です。

多きな特徴は胃が4つあることです。下記の図をご覧ください。

焼肉屋さんなんかの図ではよく第一胃→第二胃と第三胃が一列に連なって表現されています。

わかりやすいのですが、正確ではありません。

第一胃から第三胃まではお互いがっちりくっついて団子状態になっているというほうが現実には近いのです。 詳しくはまた述べますが、第一胃から直接第四胃に消化物を送り届けたりもできます。

また子牛のときは、第一胃から第三胃までは発達しておらず小さな団子みたいな感じになっています。

牛は食べた牧草をかみ砕き、第一胃と第二胃をつかって唾液と混ざり合せます。

まだ消化にすすめない固形分は、「食い戻し」によって、口にもどり、再度咀嚼されて、胃に戻されます。

これが反芻です。

簡単に言うと、吐いて口の中にもどし、また飲み込んでいるのです(笑)

さて、学問所のオリジナルブランド「九州牧草牛」の内臓で、それぞれの器官をみていきましょう。

右上が第一胃・通称ミノ(見切れてしまっているのですが、内面はヒダヒダがびっしり覆っています。)

左上が第二胃・通称ハチノス

下がが第三胃・通称センマイ

第一胃から第三胃までに共通しているのは、「ヒダヒダがすごい!」ということです。

微生物が生活しやすいようになっています。

そして、「ヌルヌルしていない!」ということです。

第四胃・通称ギアラからは消化液が分泌されています。小腸、大腸ともにヌルヌルしています。

写真がありません。次回撮影します・・・すみませんm(__)m

第四胃から十二指腸、小腸、大腸は一本につながっています。

第一胃から第四胃までのさらに詳しい特徴や役割は次回以降の学問所通信でみていきたいと思います。

次の画像は小腸です。十二指腸もどっかかに混ざっています(笑)

ぬるぬるしています(笑)

大腸・通称シマ腸(写真下)です。ピンク色できれいな縞模様が入っていますね。

こちらもヌルヌルしています。

小腸から大腸についてのに詳しい特徴や役割も次回以降の学問所通信でみていきます。

まとめ

第一胃はルーメンとも呼ばれています。

ルーメンは微生物による巨大な発酵タンクです。

このルーメンに人間では消化できない植物性繊維(草の細胞壁)を消化・吸収する秘密があります。

そしてそのことは、人間が食べて栄養にするには不十分な植物性タンパク質を、人間が食するにふさわしい動物性タンパク質に変わることを意味します。

反芻動物の身体はビタミン・ミネラルにあふれ、また脂肪を代謝するL-カルニチンにあふれています。

そして、少ないながらもついている脂肪には、人間が必要とするωー3脂肪酸が蓄えられています。

この事実は、反芻動物が人間とは決定的に違う栄養生理機構をもっていることを示しています。

次回以降の学問所通信では、

反芻動物、とくに牛の栄養生理学について詳しくみていき、これらのなぜを解き明かしていきたいと考えています。

参考図書

「反芻動物の栄養生理学」 佐々木康之監修 小原嘉昭編

「ハワードの有機農業」 アルバート・ハワード著

「SALAD BAR BEEF」 Joel Salatin

「肉用牛新飼料資源の特徴と給与」 木村信熙・野中和久監修

「大学生物学の教科書」 D・サダヴァ著

第32回 栄養学の歴史 ~その5 まだまだつづくよビタミン編~

これまでに脂溶性ビタミンのビタミンAとビタミンD、そして水溶性ビタミンCとビタミンB1

の発見の歴史についてみてきました。

ビタミンAは夜盲症

ビタミンCは壊血病

ビタミンDはくる病

ビタミンB1は脚気

人々を悩ませてきた難病の原因が特定されてきました。

そして、もうひとつ難病とされていたものに「ペラグラ」があります

この難病に取り組んだのは、ジョセフ・ゴールドバーガーでした。

彼はペラグラを治療に有効な成分を「P-P因子」と名付けました。

「P-P因子」は結論からゆうと水溶性ビタミンの複合体でした。

マッカラムが水溶性因子Bと呼んだものです。

ですが、マッカラムは水溶性因子Bはひとつの物質であると考えていました。

この物質が、「トリの多発神経炎」と「ラットの成長」に重要であり、

抽出の過程で同じだったからです。

※トリの多発神経炎はヒトの脚気と同じです。

これは大きな間違いでした。

アメリカの生化学者ミッチェルはこれに疑いをもった一人です。

多発神経炎と成長が野菜によって異なっていたからです。

ビタミンB2の発見

1919年 オズボーンは抗多発神経炎因子は熱で不活性化され、

成長因子は影響されないことを発見します。

抗多発神経炎因子はすでにビタミンB1として同定されていました。

そして、成長因子にビタミンB2と名付けました。

1928年 ロンドン・リスター研究所の女性化学者チックは、

制限食餌をして様々な症状を引き起こしていたラットに、

ビタミンB2を与えることで、症状が改善するのを確認しました。

1933年 コロンビア大学のこれまた女性科学者ブーハーはミルクの上澄みである乳清から黄色い物質を抽出し精製しました。これは、すでにラクトクロームと名付けられていたものでした。

このラクトクロームがビタミンB2そのものでした。

ビタミンB2が多く排泄されると尿が黄色くみえるのは、ビタミンB2が黄色いからです。

その後、ドイツの化学者クーンとチューリッヒのカラーが

ビタミンB2の構造決定と合成に同時成功します。

ビタミンB2は「リボフラビン」と名付けられました。

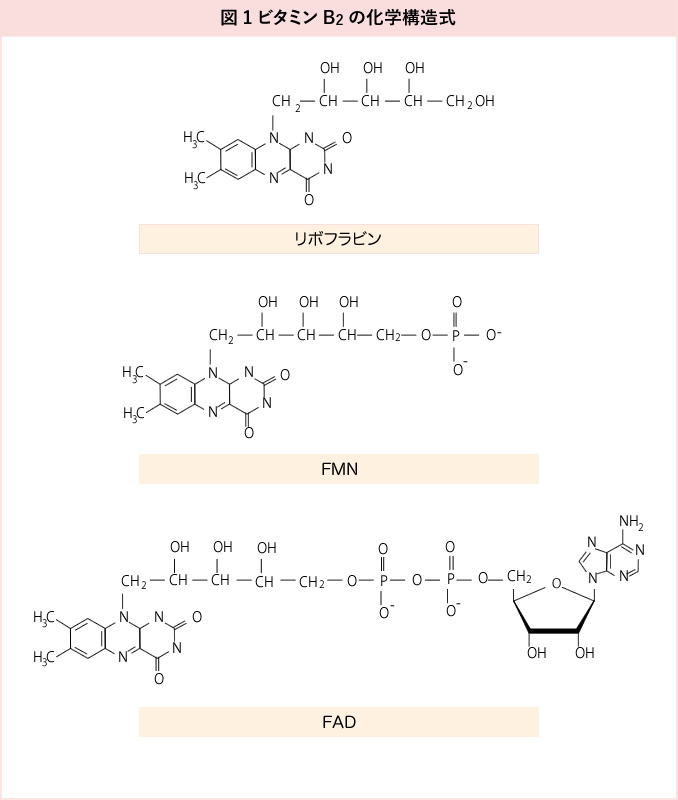

リボフラビンは補酵素である

・フラビンモノヌクレオチド flavin mononucleotide (FMN)

・フラビンアデニンジヌクレオチド flavin adenine dinuckeotide (FAD)

の活性部分となります。

リボフラビンがリン酸化することでFMNになります。FMNにATP分子のAMP部分が転移することで、FADになります。

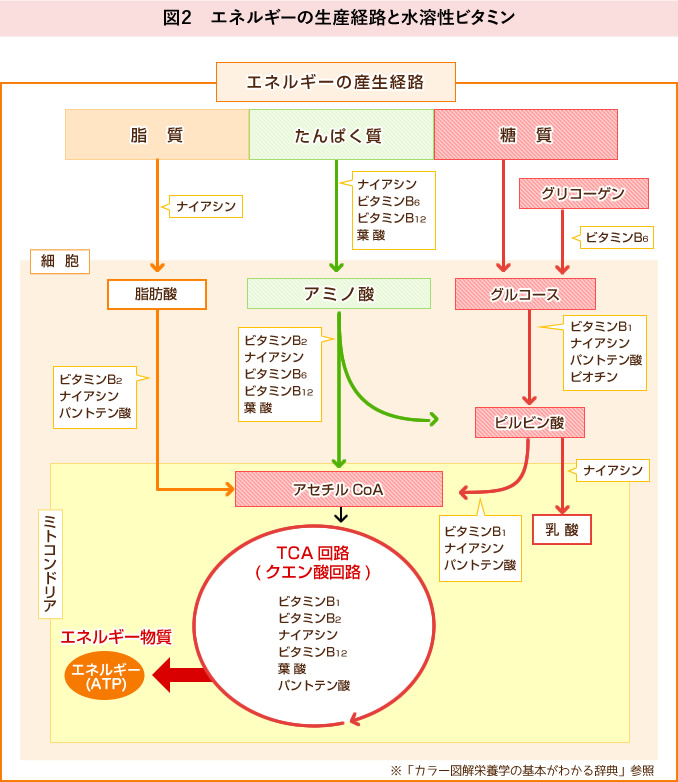

FADはアセチルCoAがミトコンドリア内のクエン酸回路、電子伝達系でエネルギーであるATPを生成するのに必要な補酵素となります。

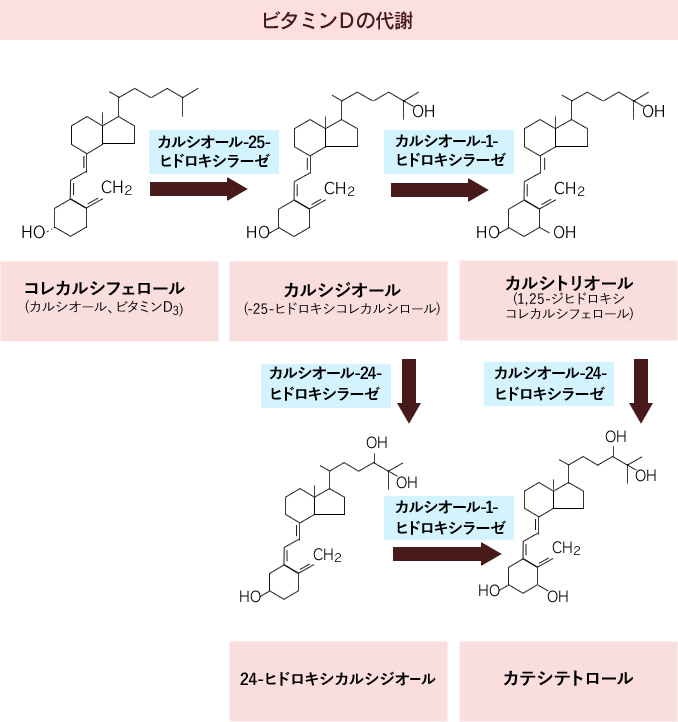

下図2は、エネルギー生産経路において、どんなビタミンがどこで必要となるか解説しています。

ビタミンB2は脂肪酸をアセチルCoAに変換するために、特に必要な補酵素となります。脂肪燃焼にかかせませんね。

ビタミンB2は、牛豚鶏のレバー、ハツに多く含まれています。

胃酸分泌の弱い人や減塩をしていると、ビタミンB2の吸収がうまく運ばないことがあります。

ですが、ビタミンB2は体内で効率よく保存されており、欠乏しても致死的にはならないとされています。欠乏すると口唇炎、舌表皮の剥離と炎症、脂漏皮膚炎といった症状が現れます。

唇や口内、皮膚に違和感があるときはビタミンB2不足かもしれませんね。

さらにビタミンB2は「発育ビタミン」と呼ばれ。小さなお子さんには欠かせない栄養素です。

またビタミンB2は体内で発生してしまった「過酸化脂質」の分解もおこないます。

素晴らしいですね♪

ビタミンB3

1914年ごろには、ゴールドバーガーらの研究者が、

イヌの黒舌病を治す物質を肝臓から取り出しました。

これはヒトのペラグラにもある程度有効でした。

ゴールドバーガーはP-P因子という言葉を残し、ガンで他界します。

その後、1937年に同定が完結するのですが、

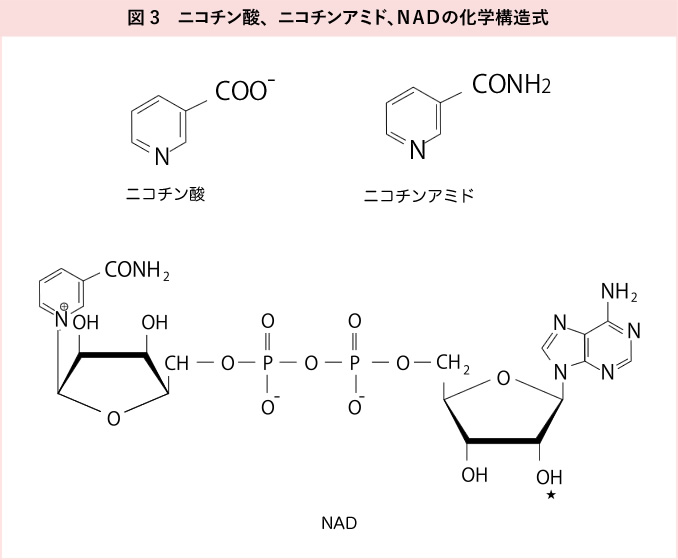

この物質は単純な構造のニコチン酸でした。

ニコチン酸は1867年にはよく知られていた物質で、タバコのニコチンを酸化することとで得られていました。ビタミンという呼称の命名者であるフンクは、米ぬかから大量のニコチン酸を結晶として取り出していました。

フンクと脚気を研究を競った鈴木梅太郎も、ニコチン酸を同定していました。

しかしながら、これらがトリ多発神経炎の治療効果がなかったため、失望してしまいました。

1935年 ドイツの生化学者ヴァルブルグは、ニコチン酸がすべての動物に存在し、

重要な酵素となることを示しました。

アメリカのエルヴィーエムはこれが、ペラグラの治療に有効であることを示しました。

ニコチン酸は容易に合成でき、安いため、急速に流通します。

パンやパスタに添加され、アメリカからペラグラを一層しました。

ビタミンB3は正確に言うとビタミンではありません。

人間はニコチンを酸化して、ニコチン酸を作ることはできません。

しかしながら、体内で必須アミノ酸であるトリプトファンから合成することができます。

そのため、ビタミンB3という呼び名は用いられなくなり、ニコチン酸やニコチンアミドを一般的に「ナイアシン」と呼ぶようになりました。

ナイアシンは図2でも確認できるように、代謝のあらゆる場面で必要な栄養素です。

ナイアシンはニコチンアミドジヌクレオチド(NAD)となり、エネルギー生成に必要な補酵素として働きます。

ナイアシンは食品の多くに含まれているので、不足することは通常ありません。

過剰になると、顔面紅潮症と皮膚過敏症を引き起こします。

「ナイアシン フラッシュ」で検索してみてください。

最悪の場合肝障害を引き起こす可能性もあります。

ビタミンB12

悪性貧血症の治療に、鋼鉄のくずをワインに漬けたものが使用され、ある程度の効果を上げていました。

18世紀にはすでに、血液中に鉄が含まれていることが分かっていたのです。

この問題に科学的に取り組んだのが、米国人内科医 ウイリアム・P・マーフィでした。彼は、症状は重篤だが病状が横ばいを続けている悪性貧血患者が、「生の肝臓」を食べていることを発見します。

この話を知ったアメリカの医学者ジョージ・H・ウィップル(1878-1976)はイヌを貧血にし、さまざまな餌を与えて観察したところ、動物の肝臓や腎臓を与えると、赤血球濃度が回復することを確認します。

またマーフィと米国人医師ジョージ・リチャーズ・マイノット(1885-1950)は

悪性貧血で死亡した患者の骨髄を調べると、そこに未成熟の赤血球が充満していることを発見します。

なにかが足りなかったために、成熟した赤血球になれず、血液中に赤血球が放出されるのが妨げられていたのです。

悪性貧血患者に動物の生の肝臓を与えると、血液中の赤血球が増加するのが観察されました。

マーフィとマイノットは貧血に有効な肝臓抽出物の作成にも成功します。

その後、研究者たちにより、肝臓中の抗貧血因子が結晶化され、構造が決定されました。

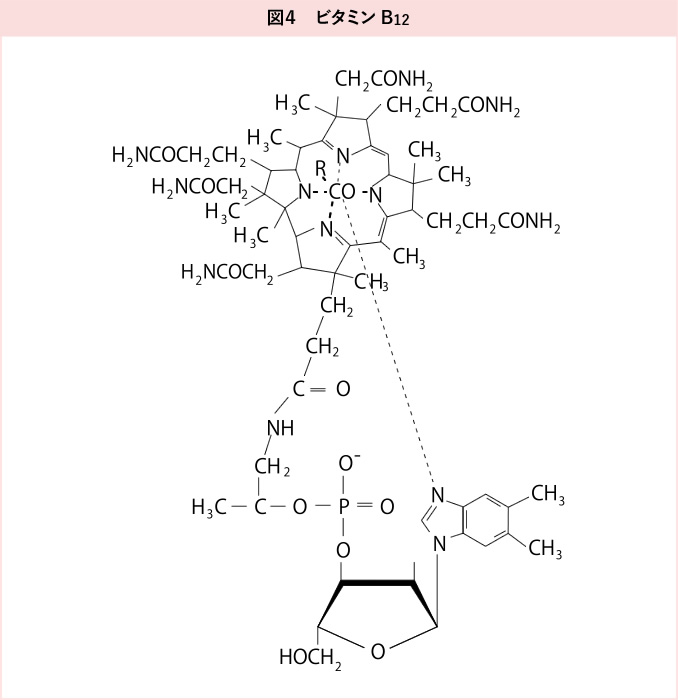

それがビタミンB12です。

この業績により、マーフィとマイノットそして、ウィップルは1934年に仲良く?ノーベル賞を受賞します。めでたく、米国人のノーベル賞受賞となりました。

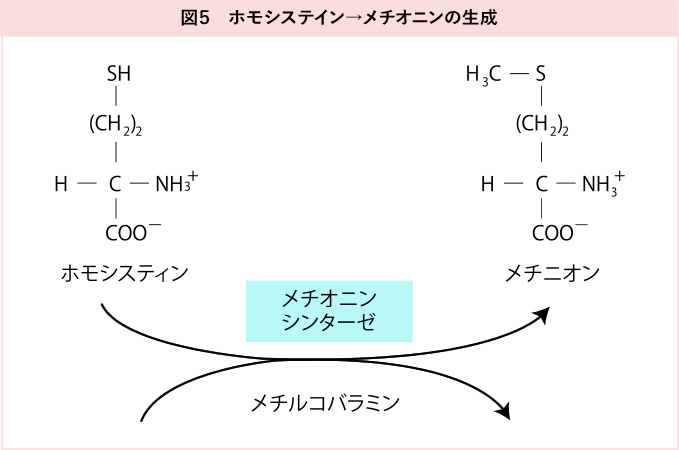

ビタミンB12は図の上部の中央にコバルト(Co)を含有しています。それを環のように囲っています。これをコリン環をもつコバルト含有化合物コリノイド(corrinoid)と呼びます。

ビタミンB12は基本的には動物性食品からしか摂取できません。

反芻動物である牛などでは、体内(第一ルーメン)の腸内細菌がビタミンB12を生成します。

牛は草や土を食べることでミネラルも吸収します。それによって、腸内細菌はコバルトというミネラルを含有するビタミンを生成します。

動物はこのビタミンB12を肝臓、腎臓、脳みそに保管します。

ヒトにおいても腸内細菌が大腸でビタミンB12を産出します。量も少なく吸収もできないことから、期待はできません。

ビタミンB12はホモシステインの代謝にも重要です。ホモシステインがメチオニンになるために、

葉酸とビタミンB12が必要です。ビタミンB12が不足し、ホモシステインが蓄積してしまうと、動脈硬化の原因になるとされています。

ちなみに植物性食品にはビタミンB12はほとんど含まれません。また含まれていたとしても多くが不活性型(類似品!)です。

そのため、ヴィーガンや菜食主義者は、ミルクや卵などからビタミンB12を摂取する必要があります。

次回

次回は、脂溶性因子であるビタミンEとK、ビタミンB6、ビタミンB5、ビタミンB7、ビタミンB9をみていきたいと思います。

これでビタミン最後です(笑)

「Harper’s Illustrated Biochemistry 30th Edition」

「栄養学の歴史」 Walter Gratzer著 水上茂樹訳(2008年)

「栄養学を拓いた巨人たち」 杉晴夫著(2013年)

第31回 栄養学の歴史 ~その4 いよいよビタミンC偏~

前回の学問所通信では、ビタミンAとビタミンDの発見の歴史についてご説明しました。

今回はビタミンC、ビタミンBについてです。

ビタミンCやビタミンBは水溶性ビタミンに分類されます。

脂溶性であるビタミンAやビタミンD(そして、K、E)と違い

水溶性ビタミンは、過剰摂取しても、尿として排出され、過剰症はほとんどないといわれています。

その代わり、不足すると、深刻な病気を引き起こす可能性が高くなります。

世界の歴史で、数多くの犠牲者をだした「壊血病」

この壊血病を引き起こす原因が「ビタミンCの欠乏」でした。

実は私たちヒトはビタミンCを体内で合成できません。

ですが、ネズミはビタミンCを体内で生合成することができます。

しかもストレスをうけると体内でのビタミンC合成速度は高まるそうです。

壊血病は船乗りや冒険家たちに多くみられた病気です。

穀物庫に潜んでいたネズミを捕まえて食べれば、壊血病は防げたのかもしれませんね(笑)

ビタミンCの発見の歴史

冗談はさておき、

ビタミンAとビタミンDの発見に大きく貢献したマッカラム。

彼は幼いころ、壊血病にかかります。

マッカラムの母親は、リンゴの皮や野菜、イチゴジュースを彼に与えます。

彼の壊血病は見事に治ってしまいます。

この経験が彼のビタミン発見の原動力になっていたのかもしれませんね。

しかし、面白い事に、マッカラムは自分の病気を治癒させた「ビタミンC」の

発見については、完全に後手に回ってしまいます。

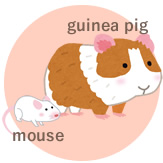

マッカラムはネズミを動物実験に初めて使いました。

前回の学問所通信にも書いた通りです。

しかしながらネズミは、ビタミンCを体内で合成できるため、どんな実験をしても

壊血病にはかからなかったのです。

(ビタミンCはグルコースとガラクトースから合成されます)

マッカラムはこのことを知りませんでした。とっても残念なことです。

ビタミンCの発見にまず大きく貢献したのは、アクセル・ホルストです。

ノルウェーの細菌学者です。

彼はネズミが病原菌を持っているかもしれないということと、噛まれるのがいやだという理由で、

モルモットを使います。

ネズミとモルモット。

同じネズミ目で似ているようなのですが、決定的な違いは、モルモットはビタミンCを体内で合成できないということです。

ホルストがモルモットを選んだのは偶然でした。

モルモットは、なにかの因子を欠乏させると、人間と同じように壊血病を起こしました。

そして、レモンやリンゴなどを与えると回復しました。

彼の実験は財政難で中断してしまいますが、壊血病を治癒する因子を発見するにはモルモットが適していることを示しました。

ビタミンC発見競争の加速

1918年 エール大学のメンデルは、マッカラムが見つけた脂溶性A因子(ビタミンA)と水溶性B因子(ビタミンB1)をモルモットに与えても、壊血病が起こることを示します。

英国のドラモントが、なにか別に抗壊血病因子が存在するとし、「水溶性C因子」と名付けます。

もちろんマッカラムは大反対をします。

ちなみにドラモントはフンクが提唱していた「ビタミン」という呼び方を採用して、提案しました。

これ以降ビタミンA、ビタミンB、ビタミンCといった呼び方が広まります。

マッカラムによって名付けられた脂溶性A因子、脂溶性D因子、水溶性B因子、そしてドラモンドが名付けた水溶性C因子は、やがてビタミンと呼称が統一されます。

ポーランド出身の化学者フンクが命名しました。

1912年に彼は、微量栄養素を総称して「ビタミン」(Vitamine)と呼びます。

「生命に必須なアミン類」(Vital Amine)

からの造語です。

やがて、末尾のeがとれ、「Vitamin」という呼称が定着しました。

「水溶性C因子」は、ビタミンCと呼ばれるようになりました。

その後

ツェルバにより、ビタミンCを含む成分の濃縮に成功しました。

チャールズ・キングは、ビタミンCがブドウ糖ほどの低分子化合物であることを突き止めます。

世界各地でビタミンC発見競争が繰り広げられますが、まだまだ発見にはいたっていません。

「栄養学を拓いた巨人たち」(講談社)の著者、杉晴夫氏によると、

栄養学上でビタミンなどの微量栄養素の発見は

1)ある飼料(食事)が、実験動物(人間)の健康に【害】があることを発見する。

2)その飼料(食事)に新たにある食物をつけ加えると、動物(人間)が健康を取り戻す。

3)新たにつけ加えた食物中に未知の栄養素があることを【指摘】する

4)この未知の栄養素を食物から単離し、科学的性質を明らかにする

5)さらにこの栄養素の化学構造を決定(同定)し、化学的合成を可能にする

という段階が必要になります。

ビタミンCの話では、この4)と5)の段階の競争が世界で繰り広げられていました。

いよいよビタミンC発見

答えからいいますと(笑)

ビタミンCを発見したのは、セント・ジェルジです。

彼のビタミンC発見は、「過酸化酵素」の存在に注目することから始まります。

ベンジジンという無色の物質があります。

このベンジジンは酸化されると濃青色になります。

このベンジジン溶液をレモンジュースに添加すると、

濃青色になるまでに遅れがでることに気づきます。

ジェルジはレモンジュースの中に酸化を遅らせる物質(還元物質)が存在すると考えました。

ヒトは副腎の機能が衰えると、顔が青色になります。「アジソン病」

副腎の機能が低下して、必要なホルモンの分泌がなくなるために置きます。

彼はこれも酸化ととらえ、正常な副腎の中に、還元物質があるのではないかと考えました。

そして、牛の副腎のしぼり汁にベンジジンを垂らしてみます。

予想どおりです。

ベンジジンが酸化されるのは抑制されました。

彼は副腎からこの還元物質を取り出すことに成功します。

1926年に結果を論文として発表します。

彼はこの物質に「ヘキスウロン酸」と名付けます。

1930年ごろ、米国のチャールズ・グレン・キング(1896-1988)のもとでビタミンC単離を研究していたスワーベリという若者がジェルジを訪問します。

ジェルジは彼に、ヘキスウロン酸に壊血病の予防・治療効果があることを調べてほしいと依頼します。

そしてヘキスウロン酸を1日1mg、動物に与えると、壊血病を予防できることが確認されます。

「ヘキスウロン酸」が「ビタミンC」そのものだったのです。

彼はビタミンに興味がなかったので、すぐにはそれに気づきませんでした。

ジェルジェとスワーベリーは1932年に連名で論文を「ネイチャー」誌に発表します。

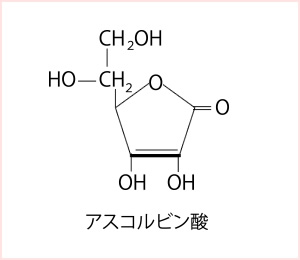

ジェルジェはヘキスウロン酸を「アスコルビン酸」と改めます。

そして、1932年から1933年にかけて、アスコルビン酸の構造決定と合成にも成功します。

1937年、セント・ジェルジェはノーベル賞を受賞します。

敗れたひと

スワーベリが元所属していた米国のキングは「ビタミンC発見」という論文を「サイエンス」誌に投稿します。

スワーベリが元所属していた米国のキングは「ビタミンC発見」という論文を「サイエンス」誌に投稿します。なんと、セント・ジェルジェの論文の2週間前!です。

キングも「ヘキスウロン酸がビタミンCではないか」と疑っていました。

スワーベリがなにかお知らせしてしまったのかもしれません。

キングは急きょ論文を書き上げたようです。

ノーベル賞はキングではなくジェルジェに贈られました。 ノーベル賞自体が欧州優先だったことや

いろいろな憶測がされています。

ビタミンCとは

ジェルジェによって発見されたビタミンC(別名アスコルビン酸)は、上記で触れたように、ヒトの体内では合成できません。

ジェルジェによって発見されたビタミンC(別名アスコルビン酸)は、上記で触れたように、ヒトの体内では合成できません。ネズミの体内では、グルコースやガラクトースから合成されます。

アスコルビン酸の形をみると、グルコースやガラクトースにそっくりなのがわかりますね。

ネズミでは、グルコース代謝のウロン酸経路中の中間体としてアスコルビン酸を合成します。

ヒトではこの経路中のグロノラクトンオキシターゼという酵素が欠損しているためグルコースはアスコルビン酸になれません。

なんか惜しいですね。遺伝子組換えてこの酵素ができるようにしたら、どんなにすばらしいでしょう(笑)

ビタミンCは抗酸化作用があるとこからもわかる通り、還元剤や酸素ラジカル消去剤として働きます。

ちなみに、がん細胞はグルコースのみをエネルギーとして増殖するのが知られています。

高濃度ビタミンC点滴とケトン食(低グルコース・高脂肪食)でがんを治療する方法が

注目を集め始めています。

がん細胞はグルコースが不足しているため、ビタミンCを間違えて取り込みます。

しかし、増殖のためのエネルギーにはできず、ビタミンCの強い抗酸化力でがん細胞は死滅してしまうという原理です。

ビタミンCは、副腎髄質と中枢神経系において、チロシンからのカテコールアミン、ノルアドレナリン、アドレナリンの合成にも重要です。

ビタミンCの欠乏の兆候としては、皮膚の変化、毛細血管が弱くなる、歯肉の崩壊、歯の脱落、骨折、コラーゲン合成不足が挙げられます。

ビタミンCは腸管において、鉄の吸収を促進することが知られています。

抗脚気因子ビタミンB1の発見

壊血病と同じく、人類を悩ませた病気に「脚気」がありました。

脚気はチアミン(サイアアミン、ビタミンB1)欠乏症としていられています。

白米を主食とする民族に多い病気とされています。

話は少しそれますが、

オランダの医師クリスティアーン・エイクマンとイギリスの生化学者フレデリック・ホプキンスは 1929年「ビタミンを発見した」としてノーベル生理学賞・医学賞を受賞しました。

エイクマンは「脚気を治す物質が米ぬかにあることを指摘」しました。

ホプキンスは「ラットの実験によりミルクに成長促進因子があること論文で発表」しました。

ただこれだけです。これ以上のことは何もしていません。

なのにこの二人にはノーベル賞が贈られました。

この時点で、米国人マッカラムはビタミンAとビタミンDの発見を成し遂げていました。

ですが、マッカラムはノーベル賞に選ばれませんでした。

「ノーベル賞は欧州人のもの」という暗黙のルールがあったからと言われています。

話がそれました。

エイクマンの研究を引き継いだグレインスは抗脚気因子が「亢神経炎因子」であることを指摘します。

マッカラムはこの因子を「水溶性B因子」と名付けます。

抗脚気因子の研究におけるホプキンスのノーベル賞は、さまざまな批判がありました。ホプキンスは1906年に「動物はタンパク質、エネルギー、脂肪の混合物では生きることはできず、必要な無機物質を注意深く与えても動物は元気でいることができない」と述べました。

またホプキンスは「ビタミンは化学的な意味では性質がわかっていないが、単に仮説的なものではない」と主張します。

これはビタミンの存在を唱えたものです。

当時はまだどのビタミンも化学的に単離・同定されていませんでした。

医学界では「ビタミンなんて存在しない!」と信じられていました。

医学界だけでなく学者の多くもそう信じていたようです。

ある生理学専門家などは「(ビタミンなんて)未知の物質のラテン語の名前をつけてでっち

あげてる!」とまで言い切ります。

そんな状況の中でホプキンスの存在は、ビタミン探究者たちにとって

大きな支えとなったのかもしれませんね。

ちなみにホプキンスは1900年に20種類のアミノ酸のうちで、生体内における量が

もっとも少ない必須アミノ酸である「トリプトファン」を発見しています。

水溶性因子Bの単離と同定

微量栄養素の発見の最大の難関である、この因子の単離と同定に成功したのは

東京大学教授の鈴木梅太郎と前出のビタミン命名者フンクでした。

鈴木は米ぬかからこの因子の結晶をえることに成功し、

「オリザニン」と名付けます。

脚気のニワトリに給餌し、脚気の治療効果をしめします。

1912年、この結果をドイツ語の論文として発表します。

ただし、鈴木の得た結晶はいろいろなものの混合物でした。

フンクは同時期に、この因子の単離・結晶化に成功し、英語で論文を書きます。

この論文でかれは、「ビタミン」という呼称を使います。

彼は気性の激しい性格だったようで、本来引用すべきであった鈴木の論文を無視します。

それどころか、非難を浴びせます。

前述のエイクマンとホプキンスのノーベル賞にも強く抗議しています。

ですが、フンクも、この栄養素の化学構造を決定し、化学合成するにはいたりませんでした。

抗脚気因子であるビタミンB1は水溶性でかつ微量です。

化学技術も未発達で、これはとても困難なことでした。

ビタミンB1の発見

こうした困難を克服し、抗脚気因子を単離・同定してのは、米国の化学者ロバート・ウィリアムズです。

彼はフィリピンに学校教師として赴任しました。

現地の児童たちが脚気に苦しんでいるのをみて、抗脚気因子の発見に取り組みます。1910年のことです。

フィリピンで米ぬかのアルコール抽出物から抗脚気因子の発見に挑戦しました。5年の努力もむなしく、成果はほとんど上がりませんでした。

その後米国に帰国し、ベル電話研究所で科学部長となります。

その間20年以上にわたり、余暇を使って抗脚気因子の発見に取り組みます。

政府からの補助金などもなく、自宅のガレージで動物実験をしていました。

まもなくすると世界は大不況に入りました。

仕事が暇になり、ウィリアムズは研究時間に多くの時間を避けるようになりました。

コロンビア大学からの協力もあり、

1934年 ウィリアムズは抗脚気因子を大量に分離することに成功します。

それから3年かけて、その抗脚気因子の化学構造を決定し、合成することに成功しました。

抗脚気因子は「ビタミンB1」と呼ばれていますが、

ウィリアムズが命名した「チアミン(もしくはサイアミン)」という呼称が広く用いられています。

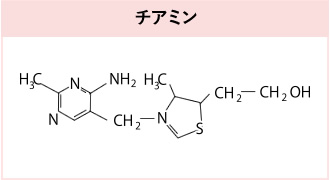

チアミンはとても複雑な形をしていますね。

エネルギー産生代謝、とくに糖質の代謝に重要な役割を果たしています。

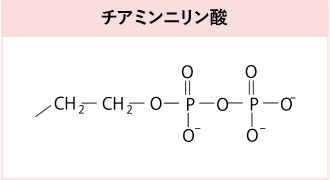

チアミンには、リン酸が2つくっついた、チアミン二リン酸は補酵素となります。

ピルビン酸デヒドロゲナーゼ(糖質の代謝)

αーケトグルタル酸デヒドロゲナーゼ(クエン酸回路)

分岐ケト酸デヒドロゲナーゼ(ロイシン、イソロイシン、バリンの代謝)

などの酵素の補酵素となります。

ペントリースリン酸経路でのトランスケトラーゼの補酵素になります。

(カルバニオン)

3つのリン酸がくっついたチアミン三リン酸も重要です。

神経伝導に関係します。

チアミンが欠乏すると

・慢性末梢神経炎である脚気を引き起こします。心不全や浮腫を伴う場合があります。

・Korsakoff精神病を伴う、Wernicke脳症を引き起こします。アルコールと麻薬乱用に密接にかかわります。

・比較的高糖質食をするひとたちで、乳酸アシドーシスの原因となります。

チアミンは豚肉に多く含まれています。

水溶性なので、水に溶け出します。豚汁などで、まるごといただいちゃいましょう。

次回

次回は、脂溶性因子であるビタミンEとK、そしてのこりのビタミンB群の発見の歴史をさらっとみていきたいと思います。

「Harper’s Illustrated Biochemistry 30th Edition」

「栄養学の歴史」 Walter Gratzer著 水上茂樹訳(2008年)

「栄養学を拓いた巨人たち」 杉晴夫著(2013年)

第30回 栄養学の歴史 ~その3 ビタミン発見偏~

ビタミンについては

第14回 食肉の栄養 -ビタミン編-

もご参考ください。

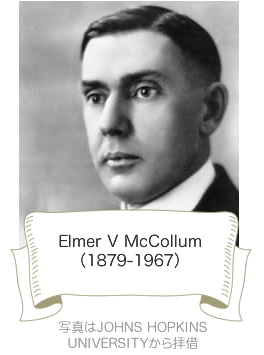

未知なる栄養素であったビタミンの発見に端緒を開いたのは、

アメリカ人科学者エルマー・マッカラムです。

マッカラムは動物実験に初めて「マウス」を導入します。

周囲の大反対を押し切っての英断でした。

それまでは牛や犬などが動物実験に使われていましたが、

これらは、寿命も長く、必要な飼料の量も多く、結果を得られるのに

時間がかかるのが難点でした。

マウスは、短期間で成長し、子供もたくさん産みます。

飼料中の栄養素に対する反応も早く、実験が大きく進むことになりました。

このおかげで、彼は栄養学において輝かしい業績をのこします。

どんなことにも、パイオニアとなるひとは一味違いますね^^

ビタミンAの発見

1912年 彼はマウスに与える飼料の中の「脂肪」になにかあることに気づきます。それまでは植物性であれ、動物性であれ、「脂肪」は「脂肪」でした。

マウスの飼料中の脂肪が「バター」か「卵の黄身」の場合は、ネズミは健康に育ちました。

脂肪が「ラード」や「オリーブオイル」の場合は、ネズミは失明し、やがて死んでしました。

マッカラムはこのバターや卵の黄身の脂肪に含まれていて、ラードやオリーブオイルに含まれていないものの抽出に成功しました。

そして、そのあるものをオリーブオイルにまぜて、

マウスに与えたところ、マウスは元気に生き続けました。

マッカラムはこのあるものに、脂溶性因子Aと名付けました。

【脂溶性】、【因子A】でピンときたら、さすがです。

そう、これはのちに「ビタミンA」と名付けられました。

ビタミンAは脂溶性ですよね。脂溶性因子AがビタミンAと呼ばれるようになったのは、もう少しあとのことです。

マッカラムの弟子であるスティーンボックは、ニンジンやサツマイモなどの黄色抽出液に

脂溶性因子Aと同じ効果があることを発見します。

スティーンボックはラットの成長維持と眼疾患の改善について調べていました。

そこで

・ニンジンやサツマイモのような黄色の植物の抽出液は有効

・ジャガイモなどの白色植物の抽出液は無効

・テンサイの根などの赤色植物の抽出液は無効

ということが分かりました。

そのため、脂溶性因子Aは黄色だろうと考えました。

ただひとつ、疑問がのこりました。

肝臓からの抽出液にも脂溶性因子Aと同じ効果が認められました。

しかしながら、この抽出液は無色だったのです。

それからようやく10年ほどたって

この疑問に答えをだしたのはケンブリッジ大学の生化学者ムーアです。

(このころにはすでにビタミンAと呼ばれるようになっていました)

彼はビタミンAには黄色のものと無色のがあるのではと考えました。

彼はニンジンから黄色の化合物カロテンを取り出すことに成功しました。

ムーアはこのビタミンA(カロテン)を

ふんだんにあたえたラット群と与えないラット群の肝臓を分析し、

無色のビタミンAを抽出しました。

その後、スイスの有機化学者ケラーによって、ビタミンAの構造が決定されました。

ビタミンAの構造について

この時点で

黄色植物などに多く含まれるβカロテンは

α-、γ-カロテンやクリプトキサンチンは「プロビタミンA」と呼ばれます。

ビタミンAになるまえの物質(前駆体)という意味です。

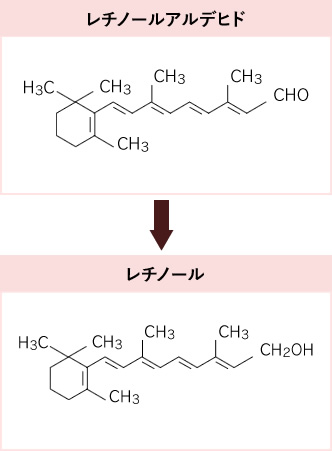

ビタミンAは腸管粘膜でレチナールアルデヒドに変えられ、

レチナールアルデヒドは、レチノールとなり、脂肪といっしょにキロミクロンに取り込まれ、全身の細胞で利用されます。レチノールアルデヒドは

網膜の光感受性のオプシンと結合することで、ロドプシンやヨードプシンを形成します。

ロドプシンは夜間視力に影響を及ぼします。

そのため、ビタミンAが欠乏すると、夜盲症をひきおこします。

さらに欠乏が続くと、眼球乾燥(xerophthalmia)をひきおこし、完全失明となります。

またプロビタミンAからはレチノイン酸も合成されます。

レチノイン酸は細胞の分化と代謝の調節を担います。

ビタミンAが不足すると、免疫細胞の分化がよわり、感染症にかかりやすくなります。

(こことっても大事)

ビタミンDの発見

前回の学問所通信で取り上げた壊血病、ペラグラ、脚気に加えて、「くる病」という難病があります。

くる病はビタミンD欠乏症であり、骨が十分に形成されず、湾曲や変形が起きます。ビタミンD、とくにビタミンD3は、紫外線を浴びることで、人間の肌においてコレステロールから合成されます。

このくる病とビタミンDの発見においても長く暗い歴史が繰り広げられます。

紀元前5世紀にはヘロドトスが、くる病と思われる病気の記述を残しています。

ペルシアとエジプトの戦争ででた戦没者の頭蓋骨を調べました。

ペルシア人の頭蓋骨は軽く打つだけで、砕け散ります。

エジプト人の頭蓋骨は少々のことでは壊れません。

ヘロドトスは、ペルシア人はターバンをかぶっているせいであろうと意見を残しました。

19世紀になり「くる病」の治療が発見!

17世紀になるとイギリスではくる病が蔓延します。

イギリスでは産業革命により空が煤煙に覆われ、紫外線がさえぎられてしまいました。

そもそも雨の多い地域で日光が少ないところですものね。

余談ですが、すこし日光がさすと、イギリス人たちは、日光浴をします。

そして、マダムたちは「HOT(暑い)」とのたまいます。

そんな環境下で、若者たちの間の体格(骨格)が劣悪になってしまいました。

骨はリン酸カルシウムからできていることがわかったため、くる病を

カルシウムとリン酸入りの食事で治そうという試みが起きました。

しかしこれは失敗します。

19世紀になって、フランス人医師トルソーが、

くる病は、太陽の不足が重要であり、タラ肝脂によって治癒できることを発見しました。

くる病も他の難病と同様、病原菌の仕業ではなく、なんらかの不明な栄養素が欠乏することが

原因であることが分かってきたのです。

ちなみにタラ肝脂は、くる病に有効と認められ、工場で大量生産されるようになりました。

同時に紫外線照射も治療に使われだしました。

マッカラムによりビタミンDの特定

そしてようやく1922年、このくる病を引き起こす因子が特定されました。

マッカラムが再度登場です。

マッカラムはビタミンAを発見する過程で、タラ肝油を調べていました。

ビタミンAは酵素によって酸化されると破壊されてしまいます。

マッカラムは酵素によって、タラ肝油のビタミンAを壊してみます。

その残った成分には、なんとくる病に有効な働きがのこったままでした。

偶然の発見でした。

マッカラムはそれに「脂溶性因子D」と名付けました。

脂溶性因子DはのちにビタミンDと呼ばれるようになりました。

マッカラムはしかも、動物に紫外線をあたえると、肝臓にビタミンDが増えることを確認します。

私たちがいまでこそ知っている、日光浴をするとビタミンDが合成されることを発見したのです。

めでたしめでたしですね。

ビタミンDの構造について

ちなみに、ビタミンDにはビタミンD3とビタミンD2があります。

動物性のビタミンDはビタミンD3です。

ビタミンD3について、すこし詳しくみていきます。

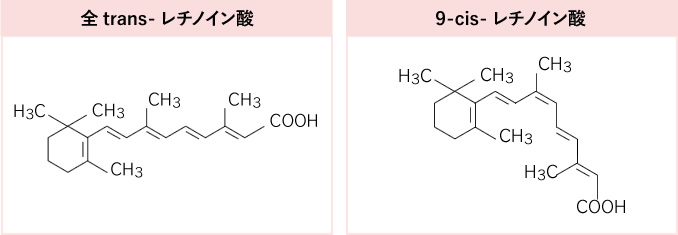

体内のコレステロールの一部は、7-デヒドロコレステロールに変換されます。

7-デヒドロコレステロールは、プロビタミンD3(プレじゃない) ともよばれます。

日光により紫外線があたると、7-デヒドロコレステロールのB環(コレステロールの左から2番目の環)がパカッとひらき、プレビタミンD3となり、肝臓で、ビタミンD3となります。

ちなみに椎茸などでもビタミンDが合成できます。 これはビタミンD2です。

ビタミンD2の前駆物質であるエルゴステロール(プロビタミンD2)がしいたけには多く含有されています。

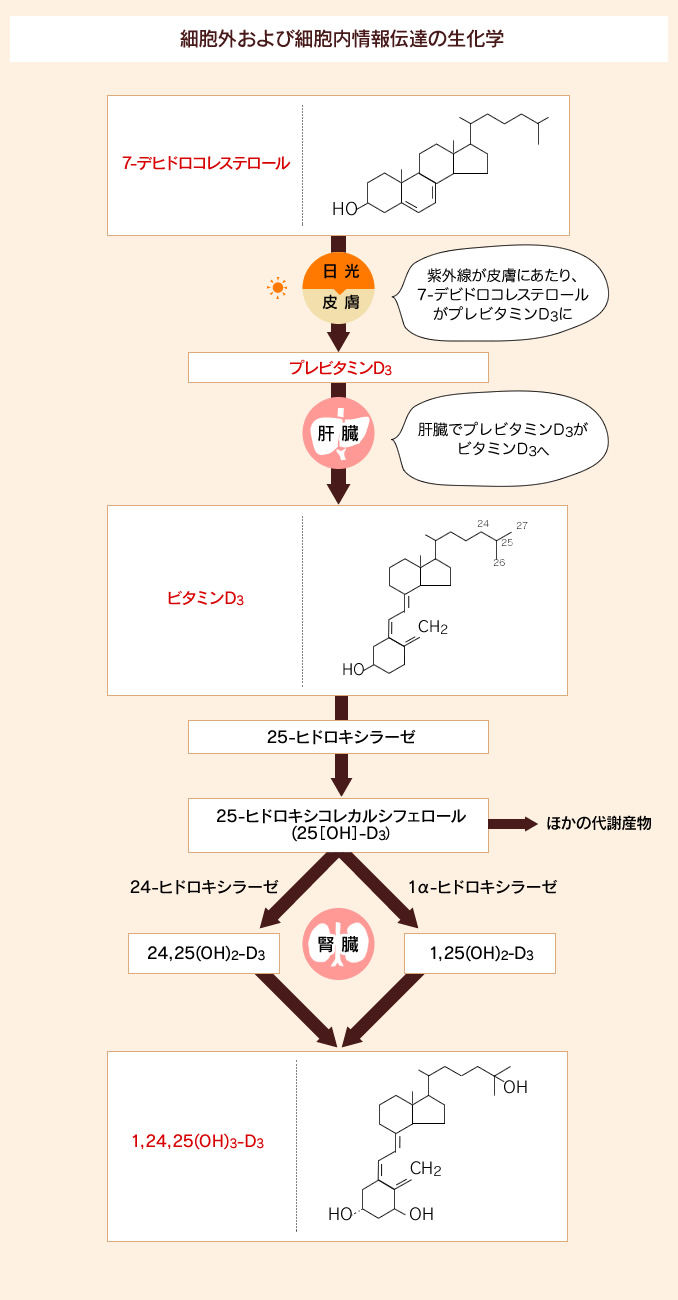

そしてビタミンD3(コレカルシフェロール、カルシオールとも呼ばれる)は

肝臓と腎臓で、活性型のカルシトリオールに代謝されます(下図参照)

ビタミンD3は酵素によって、カルシジオールになり、そしてカルシトリオールになります。

オールはアルコール基をもつ物質につけられ、それが3個あるので、トリオールとなります。

カルシはなんだかカルシウムに効きそうなイメージですね。

腎臓ではカルシジオールがヒドロキシル化され、24-ヒドロキシカルシジオールになります。

ビタミンDの役割としては

・血中のカルシウム濃度を維持(カルシトリオール)

それは

・腸管からのカルシウム吸収の増加

・腎臓におけるカルシウム排出の抑制

・カルシウムの骨吸収

の3つの方法で行われています。

・ホルモン分泌や免疫力向上(カルシトリオール)

・インスリンの分泌

・副甲状腺ホルモン、甲状腺ホルモンの合成や分泌

・T細のインターロイキン合成とB細胞の免疫グロブリン酸性の抑制

・細胞増殖の調節

があります。

ビタミンDが不足すると、

・くる病(rickets) 骨がカルシウム不足となり、小児の成長に影響を及ぼします。

・成人の骨軟化症(osteomalacia) 骨の脱ミネラル化で骨がもろくなります。

とても怖いですね。

運動不足で日光にあたらない子供、日焼けを気にして日光をさける女性が多いように思います。私たちのような有色人種では、紫外線をあびてビタミンDを合成するスピードは遅いといわれてます。

もっと日光浴を楽しんでもいいかもしれませんね。

おわりに

今回はビタミンAとビタミンDの発見への歴史をご紹介しました。

次回はのこりの脂溶性ビタミンKとE、そして多くの難病の原因であったビタミンBとビタミンCの歴史をご紹介します。

「Harper’s Illustrated Biochemistry 30th Edition」

「栄養学の歴史」 Walter Gratzer著 水上茂樹訳(2008年)

「栄養学を拓いた巨人たち」 杉晴夫著(2013年)

第29回 栄養学の歴史 ~その2 ビタミン編~

私たちはいまでこそ、タンパク質や脂質が重要な栄養素であることを知っています。

糖質、ビタミン、ミネラルも体内で重要な役割を果たしていることも知っています。

糖質はまったく取らなくても問題はありませんが、

ビタミンは、体の中でのさまざなま物質の代謝を促進したり、不足すると深刻な病気をもたらします。

ですが、ビタミンの必要性がわかり、それらが化学同定されるまでには、長い年月と多くの犠牲が払われました。

そこで今回はビタミンの歴史をまとめてみました。

ビタミンについては

第14回 食肉の栄養 -ビタミン編-

もご参考ください。

壊血病

「壊血病」という病気が歴史を学んでくると登場します。

船乗りが多くかかる病気です。

古代ローマ・ギリシャ時代から恐れられてきた病気です。

大航海時代の船乗りたちも壊血病で命を落としてきました。

この未知の病気は伝染病だとも信じられていました。

この病気に本格的に取り組んだのはジェームス・リンドでした。

1746年にリンドは軍艦ソールズベリ号の船医となり、この難病の解決に乗り出します。世界一周の航海から帰還した英国海軍軍艦の船員2000人のうち、約1400人が壊血病で死亡していたためです。

リンドは壊血病患者に毎日オレンジとレモンを与える実験をしました。すると患者はすぐに快復しました。

しかし、この実験は当時の英国海軍省からは無視されてしまいます。

そしてそのおおよそ50年後、イギリスはフランスのナポレオンとの戦争に巻き込まれます。このときになってようやくイギリス海軍省は、水兵の食事に柑橘類を用意します。

おかげで、あの有名なネルソン提督の率いる英国海軍では壊血病はほとんど発生しませんでした。

対するナポレオンのフランス海軍は壊血病に悩まされます。

戦争の結果は明らかでした。

英国海軍の勝利です。

このため「ナポレオンを破ったのはネルソンとリンドである」とまで言われました。

にもかかわらず、柑橘類が壊血病に有効であるということはその後も疑問視されつづけました。

なぜなら

・英国海軍の北極圏探索では、多量の果物ジュースがあったにもかかわらず、

多くの船員が壊血病にかかる事件が起きた。

・北極圏にすむイヌイットは果物を食べず、アザラシなどの肉と脂肪ばかりたべるのに、

壊血病にかからなかった。

など、柑橘類が壊血病を必ずしも治癒しないケースが起きていました。

私たちは今でこそ、壊血病は「ビタミンC不足」によって起きると知っています。

ビタミンCは熱や酸化によって破壊されてしまいます。

*亜硝酸塩はビタミンCの酸化を防ぐため、現在では多くの加工食品に添加されています。

また海獣の生肉にはビタミンCが含まれています。

これらが解決されるには20世紀になるまで待たなくてはなりませんでした。

壊血病は古代ギリシャ人やローマ人にも「海の紫斑病」として知られていました。

十字軍や大航海時代など、私たちが知っている歴史の裏側でも壊血病が蔓延していました。

歴史を通して、水兵や探検家たちは戦闘よりも壊血病で多くが命を落としたといわれています。

リンドが登場する以前にも、

柑橘類が壊血病に有効であることは何度も報告されていました。

新鮮な果物で酸味のあるレモンやオレンジが効果があることが何度も警告されてきました。

しかしながら、そのたびに、この警告は無視され続けてきました。

これはなぜなのでしょう。

大きな理由のひとつに「体液学説」というものが挙げられます。

18世紀以前の医師たちは「ガレノスの体液学説」を堅く信仰していたのです。

ようするに「権威」に頭があがらなかったのです。

ここでは詳しくのべませんが、

体液学説では「血液・粘液・黄胆汁・黒胆汁」の四体液説と、「熱・冷・湿・乾」の4つの基本性質との関係から病気を治療します。

壊血病は「黒胆汁の過剰」または「体液の腐敗」によて引き起こされるものと考えられていました。

そして黒胆汁の病気は「冷」の病とされています。

体液学派では、冷の病を治療するには、その反対側の「熱」を利用することになります。

残念ながらレモンジュースなどの酸性果物ジュースは「冷」の治療とみなされていました。

当時の医師たちは、「冷」の病気を「冷」で治療することに疑問をもったのです。

その結果、柑橘類が壊血病に聞くという報告は握りつぶされ続けてきたのです。

食べ物で難病が簡単になおるとお医者さんは稼げなくなってしまいますから。

なんだか、糖質過剰な食事で糖尿病を直そうとする現代の医師たちを見てるみたいですね。

ペラグラ

壊血病と同じく、ビタミンなどの栄養素が不足して起きる病気に、ペラグラ・脚気・くる病があります。

みなさんも聞いたことがあるかもしれません。

これらの病気も「伝染病」だと考えられていました。

ペラグラは20世紀の初頭に米国南部の貧しい人々の間に蔓延します。

ペラグラは現在ではニコチン酸欠乏症として知られています。

ニコチン酸はヒトの体内でナイアシンから合成されるので、ナイアシン欠乏症とも呼ばれます。

ナイアシンはもちろんビタミンですよね。

この問題に取り組んだのが米国の医師 ジョゼフ・ゴールドバーガーでした。

ゴールドバーガーは、ミルクや卵、肉を食事としてあたえると、ペラグラが治癒することを見つけました。

しかしながら、これは当時の多くの医師たちから非難を受けます。

彼らはペラグラは伝染病だ!薬じゃないと治らない!と根拠のない批判します。食事で難病が簡単に治ったら、医師たちは困るからです。

そこでゴールドバーガーはものすごい反撃をします。

なんと自分の体で人体実験をしたのです。

自分の体だけではありません。妻とボランティアで集まった有志による実験です。

かれらはペラグラ患者の分泌物や排泄物を体内に取り込んだり、皮膚にぬったりしました。

3か月間の実験後、

誰一人もペラグラを発症しませんでした。

これで多くの批判者たちも沈黙せざるをえなくなりました。

ゴールドバーグはペラグラに有効な物質を「P-P因子」と名付けました。

このP-P因子の化学的同定することなく、ガンのために惜しくも死亡してしまいました。

脚気

日本人になじみの深い歴史的難病は「脚気」ではないでしょうか。

いまでは脚気はチアミン(ビタミンB1)欠乏症として知られています。

末梢神経や心臓の血流に障害を起こす病気です。深刻化すれば、呼吸不全、心不全で命を

落とすこともある恐ろしい病気です。

米を主食とする民族に特有の疾患だといわれています。

近代にはいると、精製技術が発展し、精米により米ぬかを排除し、

食べやすい白米をたべるようになりました。

米ぬかには多くのビタミンが含まれています。これをそぎ落としてしまったのです。

明治時代の日本の海軍ではこの「脚気」が蔓延していました。

海軍は貧しい農村の若者を「おいしい白米」で誘ったからです。この脚気に取り組んだのが、高木兼寛です。

高木は海軍の若者が食べる白米に、大麦を混ぜます。

またタンパク質の多い献立に変更します。

これにより、海軍における脚気の問題は一層されてしまいました。しかしながら、陸軍では、この海軍での成果は無視されます。

ここで驚くべき人物が登場します。

森鴎外です。

そうあの「文豪」として知られる森鴎外です。

森鴎外(本名 森林太郎)は陸軍の軍医でした。

彼は「脚気は伝染病だ!」と主張します。

そして、麦飯を採用しようとする将官をどんどん左遷してしまいます。そして白米主義のまま、時代は日清戦争に突入します。

日清戦争はなんとか日本の勝利に終わります。

当然、海軍には脚気はほとんど発生しませんでした。

陸軍では、4000人以上の脚気による死亡者がでました。

戦闘で死んだ兵士は1200人でした。

その後日露戦争では、

陸軍の脚気患者は21万人にも上ってしまいます。

日露戦争は脚気の発生しなかった海軍の歴史的大勝利で幕を閉じます。

残念ながら、海軍から脚気を一層した高木の業績は森鴎外が死去するまで封印されてしまいます。

19世紀になると、アメリカの船乗りたちは、イギリスの船乗りたちが、ライムジュースを定期的に飲んでることを知ります。

もちろん壊血病を予防するためです。

アメリカの船乗りたちはそんなことは知りません。

イギリスの船員たちはライムジュースばっかりのでる「ライミーだ!」と呼ぶようになりました。

最後に

リンドやゴールドバーグ、そして高木をはじめとする多くの学者の努力により、

伝染病と考えられていた多くの難病が、食事に含まれる未知の栄養素よって解決することが示されてきました。

栄養学の大勝利ですね。

この大勝利は、さらにその未知の栄養素がなんであるかを探し出すことで補完されていきます。

次回の学問所通信では、未知の栄養素であったビタミンの発見の歴史についてまとめたいと思います。

参考図書

「栄養学の歴史」 Walter Gratzer著 水上茂樹訳(2008年)

「栄養学を拓いた巨人たち」 杉晴夫著(2013年)

第28回 栄養学の歴史 ~その1~

食肉業界にいますと、「栄養学」との接点はかなりでてきます。ヒトが健康的に生きていく上でも栄養学が必要なのはもちろんですが、家畜が太る仕組みも栄養学です。

それはそうなのですが、これまでしっかりと栄養学を学んだことはありませんでした。そこで今回は栄養学の歴史という視点から栄養学を学んでいきたいと思います。

「栄養」の「栄」という漢字は「よく燃える木」とうことを表していて、そこから

転じて「繁栄」という意味をもつそうです。

「養」という字は「羊」を「食」べるということです。

この「羊」はタンパク質と脂質のことです。

甲骨文字で「食」という字は、「人」の下に「豆」という字を書いたそうです。

人は「人間」ではなく、狩りで得た食べ物を表しています。

豆は「まめ」ではなく、古代の食器の形です。

食器の上に狩りで得た山盛りの食べ物をいただくことが「食」です。

巷では「人」に「良」ともいいますね。

つまり栄養という言葉は、健康に生きていくために「タンパク質」と「脂質」をしっかりと食べることを意味しています。

二大栄養素である「タンパク質」と「脂質」が重要なんですね。

ですが、栄養学の歴史となるとちょっと様子が変わります。

栄養学の歴史は、「糖質」の歴史であるといっても過言ではないかもしれません。

パンや麺などの小麦やお米が主食となってしまった時代以降に、いろいろな発見があったからです。

アントワーヌ・ラヴォアジエ 「近代化学の父」

栄養学の歴史なのになぜ化学者なの?と思われるかもしれません。

ラヴォアジエは、木炭が燃焼するとき、木炭に含まれる炭素(C)が酸素(O)と結合して、炭酸ガス(CO2)を発生することを発見しました。

そこから、私たちヒトや動物は、酸素を取り込んで、体内の物質中の炭素を燃やし、炭酸ガスを排出していることを突き止めました。

この業績により彼は生理学という学問の始祖となりました。

残念ながら、フランス革命で登場した国民評議会により、ラヴォアジエは旧体制側の人間として処刑されてしまいます。

その研究は、彼の妻マリー・アンヌによって引き継がれ、多くの研究者が集まりました。

物理学の分野では、ラザール・カルノーやボルツマンなどをはじめとして、物質が燃焼する際にでる熱が力学的な運動を生み出すことが解明されます。

化学の分野では、炭素・水素・酸素からなる有機化合物の研究が盛んになり、多くのことが分かってきました。

私たちヒトの体は、

食べものという形で有機化合物を体内に取り込み、

酸素を取り込み、その物質を燃やし、二酸化炭素を排出し、

燃焼する際にでる熱で、考えたり動いたりできること、

が判明したのです。

生化学の成立

Wikipediaによると

〜〜中略〜〜

生物を成り立たせている物質と、それが合成や分解を起こすしくみ、そしてそれぞれが生体システムの中で持つ役割の究明を目的とする。

とあります。

ラヴォアジエは

・食物の消化は唾液→胃液→膵液の順で行われる。

・消化液の作用により食物は粥状になる。

・粥上になったものは、呼吸により消費された血液を補充し、残りは糞便として排出される(ただしこれは間違い)。

とし、

・肝臓では重要な化学変化が起こっているので、これを明らかにすること。

・肝臓、胆のう、胆汁の解剖学的・化学的関係を明らかにすること。

・肝臓の門脈および他の臓器の動脈と静脈の化学変化を明らかにすること。

の究明を今後の研究者に託しました。

胃液の研究

ラボアジエと同世代のイタリア人 スパランツァーニは胃液の作用を明らかにします。

しかもなんと自分の体で実験します!

穴の開いた容器に肉をいれ、それを飲み込み、容器を大便から回収しました。

容器内の肉は粥状になっていました。

彼は「消化」とは「化学作用」であると確証します。

それまでは消化とは消化管の運動による力学作用と考えられていたのです。

1822年には、また 医師のボーモントが

事故で胃壁に穴の開いたままとなった患者に、さまざまは食物をいれて、胃液の消化作用を研究しました。ひどいですね(笑)

1833年には、またボーモントが人も鶏も消化作用は同じであることを証明しています。

胃液の消化作用が化学変化であるとわかると生体内での化学変化を研究する「生化学」という学問が誕生しました。

ヒポクラテスはBC400年ごろ身体のなかには4種類の液が流れていることを発見しました。

赤い血液

粘液

黄色い胆汁

黒い胆汁

です。

これらのバランスが乱れると病気になると考えました。

三大栄養素の発見

現在われわれは三大栄養素として、タンパク質、脂質、そして糖質があることを知っています。

これらの発見は、先に述べた生化学の成立で、食物中に含まれる成分の存在が明らかになってきたことによります。

まず最初にわかったのは脂質です。

これは中性脂肪の構造がタンパク質や糖質よりも単純だったためです。1814年にシュブルールによって、中性脂肪が脂肪酸とグリセロールの化合物であることがわかりました。

その後、中性脂肪は膵液によって脂肪酸とグリセロールに分解されることもわかりました。

フランスのデュマとプサンゴーは

脂質は動物の体内でエネルギーとして利用されると考え、実験を行いました。

豚を飼育するのに、

1:脂肪分の多い飼料を与えた場合

2:糖質の多い飼料を与えた場合

を実験しました。

実験で飼育した豚を解剖すると、1の豚よりも、2の糖質の多い飼料で育った

豚のほうが、体内の脂肪を蓄えていました。

これは、脂肪は体内で燃料として利用され、必ずしも蓄積されないことを示していました。

また。摂取した糖質は体内で脂肪として蓄積されていることも示していました。

彼らはなぜか「実験は失敗に終わった」と勘違いし、栄養学の研究をやめてしまいました。

いまでは、脂肪酸が体のエネルギーとなり、グリセロールが糖新生に使われる

ことは常識となっています。また糖質はインスリンによって体内の脂肪にかわることも

わかっています。

彼らがさらに研究を続ければ、ノーベル賞ものだったかもしれないですね。

タンパク質

1827年にプラウトという研究者が、牛乳から糖、脂、卵白用物資の三つの成分を分離して、三大栄養素として位置付けます。

オランダの化学者ムルダーは卵白から窒素を大量に含む物質を取り出します。これを「プロテイン」と名付けました。

プロテインはギリシャ語で「最も重要なもの」という意味です。

ちなみに日本でタンパク質と呼ばれるのは、ドイツ語の訳語(卵白)からきています。

1842年にリービッヒが研究結果をまとめて「動物化学」を出版します。それいにおいて現在「三大栄養素」と呼ばれる、タンパク質、糖質、脂質が取り上げられました。

代謝

栄養学というのは食物が人間の体内で消化・吸収され、エネルギーに変換されたり、体の成長に利用されたりした後、余分なものが排泄されるまでを研究しています。

これまでの発見で、三大栄養素がみつかりました。その栄養素が体内で消化・吸収され、エネルギーに変換されることが次第にわかったのです。

動物の体内でこうした栄養素の化学変化のことを「代謝」と呼びます。

この代謝を解明したのが、クロード・ベルナールです。

彼は体内での「糖質の代謝」を解明しました。

まず砂糖の主成分であるスクロース(しょ糖)からグルコースができることを発見しました。

スクロースを犬に注射すると、スクロースはそのまま尿に体外排出されることを確認しました。

次にブドウ糖を注射すると、ブドウ糖は尿には確認できませんでした。

これにより、動物の体内ではグルコースが利用されていることを見つけたのです。

さらに飢餓状態にした犬の血液中に、グルコースが現れることを発見しました。

肝臓門脈および肝臓内にもグルコースを発見します。

さらに、肝臓がグルコースを作り出すことも発見しました。

「糖新生」ですね。

こうして肝臓が糖質の代謝の中心であることが判明しました。

ついでに、グルコースがグリコーゲンという形で貯蔵されているのを見つけます(1873年)。

彼はさらに、

・膵液がタンパク質と糖質を消化すること。

・胆汁が脂質を消化すること。

・交感神経刺激によるグリコーゲンの分解。

・交感神経が血管を収縮させる作用をもつこと。

・ある種の毒が運動神経と筋肉間のシナプスに作用して運動を抑制すること。

・一酸化炭素が赤血球に結合すると、酸欠をおこすこと。

などの成果をあげました。

ベルナールは生理学・栄養学分野での「モーツァルト」とも呼ばれる所以です。

彼の偉大な成果の裏には、動物実験がありました。

当時はまだ麻酔がなく、動物たちは実験台にされ、呻き苦しみました。

英国の動物愛護団体から虐待との非難の声があがり、ついには家族に見放されてしまいました。

動物実験で批判にさらされ、家族にまで見放されたベルナールですが、

彼が発見してきたことは非常に重要なものばかりでした。

私たちが今現在、常識としてとらえていることには、多くの動物たちの犠牲があってのことです。

1816年にマジャンディーは犬にショ糖や脂肪だけをあたえると34日で死亡することから、タンパク質の重要性を明らかにしました。

マジャンディーは1841年にも

犬はゼラチンのみ、またはゼラチンとパンだけでは生きられないことを確認しました。

私たちはこれまでに得た栄養学に関する重要な知見には、残酷な動物実験が背後にあったのですね。

栄養学の成立

偉大な化学者たちの人生をかけた研究で、栄養学の道筋が開かれました。

その一方で時代は、産業革命を経て、ヨーロッパ諸国による海外植民地進出が活発化していきました。

大航海時代からの難病とされてきた「壊血病」がさらに深刻化していきます。

19世紀には「脚気」が日本をはじめとする各国の海軍で蔓延します。

20世紀初頭の米国では南部の貧しい人々の間に「ペラグラ」が蔓延します。

これらの多くは「病原菌による伝染病」だと考えられていました。

しかしながら、特定の食品を患者に与えるとこれらの病気が劇的に改善することから、

「三大栄養素以外のなにか未知の物質があるのではないか」

というところに研究者の関心が集まります。

そう、「ビタミン」や「ミネラル」ですよね。

「ビタミン」や「ミネラル」の発見の歴史については、次回以降の学問所通信でご紹介したいと思います。

第27回 本当に栄養のある肉とはなにか ~総集編~

第24回から第26回まで、

第24回鹿児島放牧黒豚

第25回NZ産牧草牛&大分県産牧草肥育牛

第26回九州赤身牛

とその飼育方法と飼料をおおざっぱに述べてきました。

今回はその総集編です。

学問所では、成長ホルモン剤はもちろんのこと抗生物質をまったく投与しない、もしくは少なくとも幼少期のみの投与の牛・豚・鶏肉を優先して販売しています。

では成長ホルモン剤や抗生物質はなぜ排除しなければならないのでしょう。

成長ホルモン剤

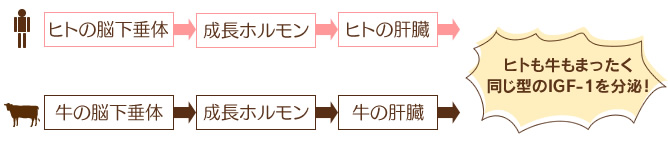

成長ホルモン(Growth Hormone、GH)は牛の脳下垂体前葉のGH分泌細胞から分泌されます。

その分泌の刺激により、主に肝臓でインスリン様成長因子(IGF-1)が分泌されます。

インスリンという膵臓からでるホルモンに類似しているので「インスリン様」なんですね。

IGF-1は牛の筋肉、骨、肝臓、神経、皮膚、肺のの細胞へ影響を与え、成長を促進させます。

この仕組みは我々ヒトも同じです。

成長ホルモン剤を投与するば、乳牛は搾乳量が増え、肉牛であれば、産肉量が大きく増えることになります。しかも短期間にです。これだけ聞くと、なにかいいことのようですね。生産者も儲かりますし、食品も安く買えることになりそうです。

問題は牛のIGF-1もヒトのIGF-1もまったく同じ形だとゆうことにあります。

ヒトと牛が分泌する成長ホルモンはそれぞれ別種のものなのですが、それらの成長ホルモンは、人間も牛でもまったく同じIGF-1を生成してしまいます。驚きですね。

成長ホルモン剤を投与された牛からの高濃度のIGF-1をヒトが取り込めば(牛乳やステーキとして!)、ヒトにも影響を及ぼす可能性があります。

とくにガン(男性では前立腺がん、女性では乳がん)を発症する確率がかなりアップすることが研究結果でわかっています。

IGF-1はたんぱく質より小さい、またアミノ酸より大きいポリペプチドです。

なので、これを人間が経口摂取しても、消化されて、アミノ酸として吸収されるから影響がないといわれていました。

ですが、とくに牛乳の場合にはIGF-1は【カゼイン】という乳たんぱく質に守られているため、牛乳から摂取したIGF-1は人間にも影響を与えることが分かっています。

成長ホルモン剤を過剰投与することにより、IGF-1が高濃度で食品に残留してしまうことはとても大きな問題です。

抗生物質

成長ホルモン剤を投与された乳牛は多くの乳を出すようになります。

そこで起きる問題が「乳房炎」です。

乳の出し過ぎで乳房が炎症を起こすのです。

乳牛がこれを発症すると乳牛農家にとって大きな痛手です。

その治療に使われるのが「抗生物質」です。

濃厚な穀物飼料で育てられる家畜では、感染症を起こしやすいため、予防的に抗生物質が投与されている場合がほとんどです。家畜に投与された抗生物質が食品となったとに残留していれば、人間がそれを取り込むことになります。

抗生物質は、腸内細菌叢によって吸収されます。それによって腸内細菌は死滅し、バランスを崩します。腸内細菌のバランスが崩れ、機能しなくなれば、ヒトも家畜も太りやすくなります。

しばしば、成長目的で抗生物質が家畜に投与されるのもこれを利用しています。

成長ホルモン剤や抗生物質などを投与された家畜は、急激に大きくなります。

肉質は水っぽくなり、大味になります。解凍時のドリップも多くなります。

まさに、なにか、膨らませた肉のような感じになります。

だだし、こうした肉質に及ぼす影響と、薬品が残留しているかどうかは別の問題です。

程度も問題なので難しいところはあるのですが、投薬が家畜の生後に限られ、肥育期には使用されなければ、残留の問題はほとんどないと思われます。薬品は主に、腎臓・肝臓で代謝を受け、対外に排出されます。

もちろん、まったく利用しないというのが理想なのですが、蔓延する家畜の病気があり、なかなか難しい状況です。抗生物質を投与するから耐性菌ができるという悪循環もあるのですが・・・

抗生物質というと「薬」と認識している方も多いと思います。

Wikipediaによると「抗生物質(antibiotics)とは、微生物が産生し、ほかの微生物などの生体細胞の増殖や機能を阻害する物質の総称。一般に抗菌薬(antibacterial drugs)ともよばれ、広義には、抗ウイルス剤や抗真菌剤、抗がん剤も含む。」とあります。

1928年にアレクサンダー・フレミングがアオカビから産生されたペニシリンという抗生物質を発見しました。これにより世界的に蔓延していた細菌による感染症の治療が可能となり、多くのヒトが命を救われました。その後、ウイルスや真菌に対する抗生物質が次々と開発されいます。

抗生物質は病気のもとにならない体内の細菌にも作用してしまうため、大量に使用すると

体内の細菌バランスを崩してしまい、さまざま問題を引き起こす可能性があります。

腸内細菌叢

腸内細菌叢という単語ができてきたので、簡単にまとめておきます。

腸内細菌叢や腸内フローラという言葉を最近TVやニュースで見かけることが多くなりました。

マイクロバイオータ、マイクロバイオームとも呼ばれます。

ヒトや動物の腸の内部には細菌が生息しています。ヒトでは約3万種類1000兆個の細菌が生息しているといわれています。ヒトの体を作る細胞数は約60兆個といわれているので、すごい数ですよね。

重さはなんと2kgほどにまでなるそうです。

腸内細菌はヒトの体にさまざまな影響を及ぼすことが、だんだんと明らかになってきています。

まずは主要な腸内細菌についてみてみましょう。

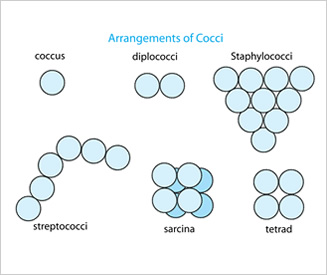

腸内細菌のほとんどは「真正細菌」です。常在菌とも総称されることがあります。

| 主な腸内細菌 | 菌属 | 菌の分類 | 菌の種類・特徴 |

|---|---|---|---|

| 乳酸菌 |

ビフィドバクテリウム属 (Bifidobacterium) |

偏性嫌気性グラム 陽性無芽胞桿菌 |

ビフィズス菌など |

|

エンテロコッカス属 (Enterococcus) |

通性嫌気性グラム 陽性連鎖球菌 |

グルコース、マルトース、ラクトース、スクロースを分解し60℃の加熱に30分間耐える菌 | |

|

ラクトバシラス属 (Lactobacillus) |

通性嫌気性グラム 陽性無芽胞桿菌 |

乳酸、酪酸などの有機酸を作る乳酸桿菌など |

一部の乳酸菌は腸などの消化管(腸内細菌)や膣の内に常在して、他の病原微生物と拮抗することによって腸内環境の恒常性維持に役立っていると考えられている。

| 主な腸内細菌 | 菌属 | 菌の分類 | 菌の種類・特徴 |

|---|---|---|---|

| 乳酸菌以外 |

バクテロイデス属 (Bacteroides) |

偏性嫌気性グラム 陰性無芽胞桿菌 |

難消化性のフラクトオリゴ糖を代謝して栄養源としている。腸管免疫系に対して免疫修飾作用を有する。 |

|

ユーバクテリウム属 (Eubacterium) |

偏性嫌気性グラム 陰性無芽胞桿菌 ファーミキューテス (Firmicutes)門 |

||

|

クロストリジウム属 (Clostridium) |

偏性嫌気性芽胞形成菌 ファーミキューテス (Firmicutes)門 |

ウェルシュ菌(C.perfringens) ボツリヌス菌(C.botulinum) など |

|

|

エシキュリア属 (Eschericha) |

通性嫌気性グラム 陰性桿菌 |

大腸菌、サルモネラ菌、赤痢菌 |

※上記表の補足※

偏性嫌気性・・・細胞の増殖に酸素を必要としない。

通性嫌気性・・・有酸素、無酸素でも活動できる

グラム陰性・・・クリスタルバイオレットによる染色が脱色される

グラム陽性・・・クリスタルバイオレットによる染色が脱色されない

属・・・門、網、目、科の次にくる分類

例 バクテロイデス属(genus Bacteroides)はバクテロイデス門バクテロイデス綱バクテロイデス目バクテロイデス科の真性細菌の属

桿菌、球菌・・・菌の形状

桿菌(大腸菌)の電子顕微鏡写真(wikipediaより)

球菌のイメージ図(wikipediaより)

芽胞形成および無芽胞・・・・芽胞(spore)とは、きわめて耐久性が高い細胞構造のこと。芽胞を作る能力をもった細菌のことを芽胞形成菌とよぶ。

上記表の腸内細菌は、消化管の入り口である口腔から大腸までに住み着いています。

ただしそれは一様ではありません。

胃は胃酸により強力に酸性のため菌数は激減しています。

十二指腸、小腸上部にもごくわずかしかいません。

大腸に入るとその数は激増します。

ヒトが食べたものは、消化管にて徐々に栄養分を吸収しながら、大腸へと運ばれます。

また酸素濃度も大腸に近づくにつれ、無酸素状態になります。

そのため、腸内細菌とひとくちにいっても、その部位によって菌の構成はかわります。

またヒトは生まれた直後には無菌状態です。生まれて初めての便には細菌がまったくいません。

そこから外気との接触、母親との接触、食事によって細菌を取り込んでいきます。

乳児のころは、母乳から得られるビフィズス菌などが多く、他の菌は極めて少なくなっています。

そして成長するにつれ、バクテロイデス属やユーバクテリウム属の細菌が増えていきます。

大腸菌やサルモネラ菌などは有酸素化(通性嫌気性)でも増えることができます。

まな板などについた大腸菌は短時間で激増します。ただ基本的に病原性はありません。

サルモネラ菌も腸内細菌の一種ですが、ヒトや動物に感染して、食中毒症状を引き起こすことで有名です。

ボツリヌス菌は偏性嫌気性芽胞形成菌です。

食品中で酸素のない環境でも増えていき、汚染された食品を食べると、腸内の無酸素化でも増殖していきます。また芽胞形成すると強力な細胞になります。

ハムやソーセージの中の無酸素状態でも増え、それを食べることにより起こる食中毒として有名になりました。ボツリヌスはラテン語で「腸詰め、ソーセージ」の意味です。

発色剤である亜硝酸ナトリウムは、ボツリヌス菌の増殖を抑制するので、食品加工分野で使用されています、

ボツリヌス菌は酸素がない状態など一定の条件がそろうと、ボツリヌス毒素を作ります。

摂取から8時間から36時間後に吐き気、嘔吐やさまざまは神経症状を引き起こします。

ボツリヌス症はボツリヌス毒素に汚染された食物を食べることで発症します。

とくに抗生物質を服用して、腸内細菌バランスが崩れているときに発症しやすいようです。

腸内細菌の働きとしては、

・食物からの栄養吸収をコントロールする。

・抗生物質を産生し、病原菌を撃退する。

・ビタミンや短錯脂肪酸といった宿主にとって必要な物質を作り出す。

・腸内環境の維持。

・免疫系の正常な発達を促す。免疫システムの維持。

・鉄分の吸収の促進。

といったことが挙げられます。さらに深く研究がすすめられています。

抗生物質による腸内細菌叢への影響

抗生物質は畜産業界において、家畜を「早く太らす」ためにも使用されます。

少ない飼料で大きく太らすことができるので、畜産農家の経営にとっては死活問題と言えます。

ではなぜ抗生物質で、家畜が早く太るのでしょうか。

その仕組みは完全には判明していませんが、仮説として納得できるのは「抗生物質による腸内細菌叢への変化」です。

ジェフェリー・ゴードン博士は

バクテロイデス門を「ヤセ菌」

ファーミキューテス門を「デブ菌」

と名付けました。

肥満しているヒトの腸内では、デブ菌が優勢をしめていて、痩せたヒトの腸内にはヤセ菌が多かったという報告があります。またマウスの実験により、ファーミキューテス門は消化管を通る食べ物からカロリーを非常に効果的に取り出しているという論文もでてきました。

こうした研究は現在でも次々に発表されています。

体外から摂取した抗生物質が、腸内細菌叢のバランスを崩し、デブ菌が優勢な環境を作り出すのかもしれませんね。

家畜に過剰に投与された抗生物質を、間接的にヒトが取り込めば、大きな影響を及ぼすかもしれません。

抗生物質が過剰に投与された畜産物は、安く販売される傾向にあるように思われます。

腸内細菌叢の恩恵をうけないので、ビタミンやミネラルなどの栄養価にも乏しいかもしれません。

「ブランド肉」だからといってこうした問題がないとは言えません。

ブランド肉と呼ばれるものでも、実際に生産者を訪問すると、ここで育ったお肉は

食べたくないなぁと思うことも、私の経験上、多いです。

生産者の情報をしっかりと確認して、栄養のある安心安全なお肉をチョイスしていきたいですね。

097-521-3355

097-521-3355 info@butcher.jp

info@butcher.jp

公式Line

公式Line 公式Instagram

公式Instagram 公式Facebook

公式Facebook 公式X(旧Twitter)

公式X(旧Twitter)